Les conditions de vie des personnes âgées et des retraitées dans deux villes du sud algérien : Ouled Djellal et Sidi Khaled (W. de Biskra)

Ahmed ROUADJIA, Université de Msila, Algérie

Introduction

Avant d’exposer l’objet de notre recherche, il convient de situer sur un triple plan : géographique, historique et humain, les deux villes concernées par notre enquête.

Géographie

Ouled Djellal se trouve à 90 km au sud-ouest de Biskra, chef lieu de la wilaya (Département), et elle n’est distante de la ville de Sidi Khaled que de sept kilomètre plus au sud. Les deux villes sont des Daïra ( sous-préfecture) et sont en passe de se relier entre elles par la palmeraie qui pousse des deux côtés de la route asphaltée qui les sépare. A l’indépendance, en 1962, elles n’étaient que deux petites bourgades construites en « toub », briques de terre séchée, que borde le fameux Oued Djedi, qui prend son origine à Laghouat, au nord Ouest. Formé de la réunion de l’Oued Mzi, qui prend son point de départ depuis Djabel A’amour, Oued Djedi est une longue vallée dirigée du sud-ouest au nord-est, et elle alimente par ses eaux en période de crue les oasis de Laghouat, de Messaaâd, de Sidi Khaled, d’Oueld Djellal, et de tous les villages qui le bordent, avant d’aboutir au Chott Melghir ( vaste dépression marécageuse), située près de Touggourt. Sur les rives d’Oued Djedi croissent en effet des palmerais au milieu desquels poussent des figuiers, des raisins, des grenadiers, des abricotiers et des jardins potagers.

Histoire

Oued Djedi fut, naguère, le point de démarcation, la ligne de partage entre le monde romain « civilisé » et le monde barbare. A huit kilomètres au sud d’Ouled Djellal, sur la rive gauche d’el Oued, des vestiges romains en forme de campements subsistent encore et marquent le « limes » face au monde barbare situé de l’autre côté de la rivière.

Oued Djedi est la plus longue rivière du Sahara, mais aussi des plus impétueuses. Lorsqu’il est en crue, ses vagues déchainées, vrombissantes, emportent sur leur passage d’énormes troncs de palmiers, de cadavres de chameaux, de chevaux, d’ânes et d’autres objets pesants qu’elles projettent à quelques mètres de hauteur avant de s’échouer sur les rivages. A cette occasion, les badauds, en nombre important, accourent de toutes parts pour observer le déchaînement des « éléments » de la nature dont la violence suscite de fortes émotions en même temps que la crainte révérencielle de l’omnipotence d’Allah… A Oued Djedi s’associe, dans l’imaginaire social local, une foule de souvenirs, d’images, de légendes, de héros, de saints et de poètes, aussi bien sacrés que romantiques. Sidi Khaled en particulier évoque une longue histoire sainte qu’atteste la sépulture de Khaled Ibn Sinân qu’abrite la mosquée du même nom, située sur la rive sud d’Oued Djedi. Le cimetière qui l’entoure comprend un carré de la tribu des Dwawda dont est issue la fameuse Hayzia dont la beauté fut célébrée par le nom moins fameux poète Ben Guitoune. Le célèbre chanteur Khelifi Ahmed s’en est inspiré en adaptant le poème de ce dernier en une chanson appelée « Hayzia ». Celle-ci est enterrée dans ce carré des Dwawda où sa tombe, simple et dépouillée, n’est signalée que par un monticule de terre surmonté d’une pierre tombale où se trouve inscrit son nom.

Sidi Khaled ne s’est pas rendu célèbre uniquement par la sépulture du saint que sa mosquée abrite ; il s’est signalé également, dans l’histoire locale et nationale, par sa réputation de ville « productrice » de poètes lyriques et de chanteurs célèbres (Khelifi Ahmed, Bar Ammar…) qui se sont inscrits dans la lignée de ces poètes en faisant connaître le ch’ir el malhoun (le poème chanté).

Quant à Ouled Djellal, il est surtout connu, outre la qualité de sa racine ovine [1], par les nombreuses zaouias qu’il abrite, dont les plus célèbres est celle d’el Moktariya, branche de la confrérie de la Rahmaniya de la Grande Kabylie. La zaouïa d’el Hamel, située à 15 kilomètres de Boussaâda, fut à l’origine une création de la Mokhtariya d’Ouled Djellal.

Composante humaine

Les habitants de ces deux villes résultent d’assemblage et de fusion de plusieurs regroupement humains, venus de différentes ragions du pays au gré des migrations, volontaires ou forcées, des déplacements successifs à travers le temps et l’espace avant de se fixer définitivement dans ces deux villes qui nous intéressent. Les « ethnies » ou les tribus qui les peuplent sont au nombre de six : les Ouled Djellal, les Kwaled, les Ouled Harkat, les Ouled Sassi, les Ouled Rahma, les Oueld Rabah. Les deux premières sont des « beldi » ou citadins transplantés de longue date en ces lieux et dont l’activité principale est la culture des palmiers. Les quatre autres tribus forment une confédération appelée les Ouled Zekri, du nom de leur ancêtre commun, et descendent tous de la grande confédération tribale ou ‘Arch des Ouled Naïl dont la capitale est Djelfa. Confédération « mère », les Ouled Naïl comprennent plusieurs dizaines de tribus qui se répartissent sur plusieurs wilaya (Djelfa, Biskra, Msila…) et sont originairement des éleveurs nomades, qui s’adonnent parallèlement à des cultures saisonnières (céréales, maraîchers…) depuis la nuit du temps.

Les Ouled Zekri qui se seraient détachés de la Confédération « mère » dès la fin du 17eme siècle se sont essaimés pour former une colonie aux environs des deux villages précités en perpétuant les traditions de leur « père ». Après un long périple qui les a conduit au gré des circonstances jusque en ces lieux, les « quatre fils de Zekri », à savoir Harkat, Sassi, Rabah et Rahma se sont partagés le legs du père avant de se séparer en fondant chacun « un foyer ». De leur mariage respectif était née une progéniture nombreuse à laquelle chacun a donné son nom. D’où les Ouled Harkat, les O. Sassi, les O. Rabah et les O. Rahma. Eleveurs nomades, et semi nomades, comme leurs ancêtres, les Ouled Zekri, se sont pour la plupart sédentarisés au commencement de la révolution en Novembre 1954, processus qui s’est accéléré avec l’exode rural amorcé dans les années soixante dix. Outre les villages qu’ils ont fondés (Ras El Miad, Besbès, Chaiba…) autour des chefs lieux des Daïra d’Ouled Djellal et de Sidi Khaled, les Ouled Zekri résident également dans ces deux dernières villes, et depuis longtemps, et beaucoup d’entre eux tendent à faire souche avec les populations « autochtones ».

I. Population

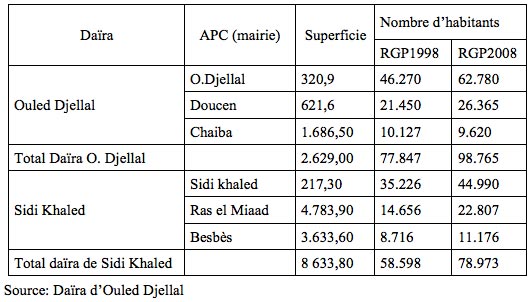

Les deux villes précitées, à savoir Ouled Djellal et Sidi Khaled, sont deux Daïra presque mitoyennes. De chaque Daîra (sous préfecture) dépendent plusieurs communes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.On observera que les deux Daïra, ont connu entre les deux recensements (1998/2008) une forte croissance de la population liée probablement à deux facteurs étroitement imbriqués : la fécondité où le nombre moyen d’enfants par femme serait de l’ordre de 3,2, et l’exode rural qui s’est accéléré durant la « décennie noire » (1991-2000).

Tableau 1 : Population des deux daïra (1998/2008)

II. Les personnes âgées

Combien sont-elles ces personnes âgées dans les deux villes concernées par l’enquête ? Les données recueillies auprès de deux dairas indique que pour celle de Sidi Khaled leur nombre s’élève à 860 personnes âgées de plus de 60 ans contre 1261 pour la Daira d’Ouled Djellal. Ces chiffres ne concernent qu’une catégorie de personnes âgées n’ayant jamais travaillé de leur vie ou ayant travaillé à « leur compte » au titre de manoeuvres, de colporteurs, de fellahs, de revendeurs d’objets hétéroclites dans les divers marchés populaires ou « informels » des centres urbains. Le mot qui rend le mieux « le métier » de ces personnes est le terme « jarnate », déformation du mot français de « journalier » (travailleur à la journée). Ce travailleur journalier ou « à la journée » est une personne qui a toujours travaillé au noir, de manière très occasionnelle, sans avoir jamais été déclaré par son employeur. Ce « jarnate » est un personnage que l’administration, les caisses d’assurance et de retraite ignorent, et que lui-même ignore, faute d’avoir jamais été en contact avec elles sa vie durant.

A. Revenus en chiffres

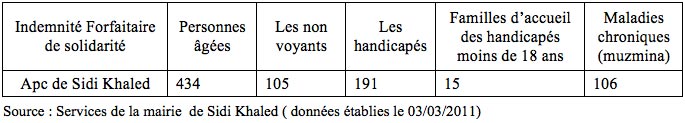

Ce n’est qu’avec l’âge et la pauvreté qui lui fait escorte que ce « jarnate » s’est rapproché peu à peu de l’administration, et notament des mairies et des divers services sociaux qui en dépendent, pour leur demander secours. Tous ceux qui, parmi cette catégorie de personnes sans ressources, peuvent prouver qu’ils ne disposent pas de revenus, ni de « retraite », l’État, à travers les municipalités, leur accorde une petite bourse appelée allocation forfaitaire de solidarité (AFS). Celle-ci s’élève à 3000,00DA mensuelle, somme certes incongrue, mais qui apporte néanmoins à beaucoup d’entre eux une mince consolation… Ces personnes âgées ne sont pas les seules à en bénéficier. Il en est bien d’autres. Ainsi en est-il des victimes des maladies chroniques, des non voyants, des handicapés physiques et mentaux.Ces deux dernières catégories preçoivent une allocation légèrement supérieure aux personnes âgées, soit respectivement 4000,00DA par mois. Le tableau 2 ci-dessous récapitule le statut et le nombre de ces démunis pour la ville de Sidi Khaled, hors Daira.

Tableau 2 : Personnes âgées beneficiant de l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS)

B. Le coût de de la vie

Au regard du coût de la vie, cette bourse allouée par l’État aux personnes âgées s’avère dérisoire et ne permet guère de couvrir la moitié du loyer d’une maison ou d’un appartement, dont l’allocation varie entre 6000,00 et 8000,00DA par mois, voire plus dans certains cas. Si l’on ajoute à ce prix de loyer inabordable pour les bourses très faibles, le coût des moyens de subsistances nécessaires à l’entretien d’une personne âgée, l’on s’aperçoit très vite de l’impossibilité absolue de vivre décemment avec un tel montant, qui suffit à peine « à colmater » un défcit parmi bien d’autres. Un relevé des indices des prix des produits de première nécessité que nous avons effectué rapidement durant la première semaine de janvier 2011 en faisant « le marché », donne la mesure de la cherté de la vie dans ces deux villes non seulement par rapport à la bourse de ces personnes âgées bénéficéaires de l’AFS, mais aussi par rapport à la majorité des salariés de certains secteurs publics (administrations et entre-prises), dont le salaire moyen gravite autour de 10 000,00DA mensuellement.

Voici les produits et les prix unitaires corespondants constatés chez les épiciers : un kilograme de sucre, 130DA ; un litre d’huile ordinaire, 180DA ; un kilogramme de café, 500,00DA et un kilogramme de semoule, 50,00DA. Mais suite aux émeutes urbaines de janvier, provoquées justement par l’augmentation décidée par le gouvernement quelques jours auparavant, ce dernier a fini par faire marche arrière en maintenant les prix initiaux, qui étaient respectivement de 85, de 140, de 400 et de 40 DA. En dépit de cette « baisse » des prix, le coût d’achat de ces produits de base, pour les démunis et même pour les travailleurs et les employés salariés, reste prohibitif.

C. Les « aides » de l’État aux personnes âgées et aux nécessiteux

Deux sortes d’aides sont attribuées aux personnes sans pension : une allocation forfaitaire de solidarité et une indeminité dite des activités d’intérêt genéral.

1. Allocation forfaitaire de solidarité

Nous l’avons vu, cette allocation est modique. Les quinze personnes âgées avec lesquelles nous avions eu des entretiens « ouverts », déclarent de manière quasi unanime que l’allocation dont elles bénéficient est modique et qu’elle relève plus d’un geste « symbolique » (ramzi) de l’État que d’un acte de solidarité véritable envers les personnes âgées de leur état. Quatre sur les quinze personnes enquêtées la qualifient de « honteuse », neuf d’une « aumône insultante » envers les pauvres, et deux d’action « indigne » de la part de l’État qui prive les pauvres d’emploi et les pousse « à la mendicité ou au recours à la charité ». Tous ces enquêtés regorgent d’amertume, de frustrations et de dégoût contre ce qu’ils appellent eux-mêmes de « voleurs et de détourneurs de la richesse du pays » et dont l’État serait complice. Les évocations des scandales économiques et financiers qui ont défrayé les chroniques nationales (Affaire El Khalifa, de la SONATRACH, de la Route EST-Ouest, de la BADR et d’autres banques impliquées dans de grandes affaires de corruption…) reviennent comme un leitmotiv dans la bouche de ces personnes qui se demandent, par ailleurs, comment un pays aussi riche que l’Algérie pourrait à ce point sacrifier les droits et les intérêts des pauvres, qui ne demandent qu’à travailler, à l’enrichissement illicite de bien d’individus.

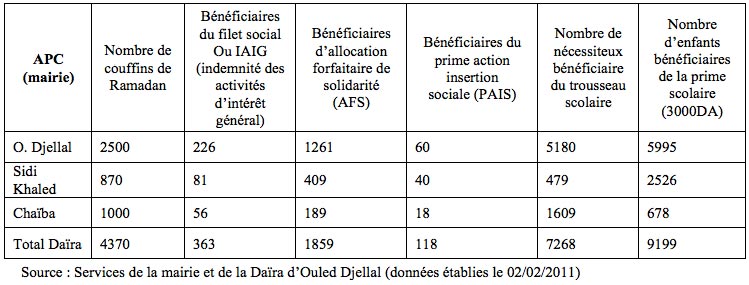

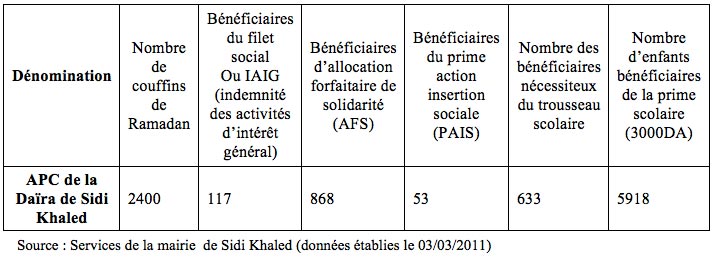

Les tableaux 3 et 4 indiquent le nombre des bénéficiaires de ces deux types d’allocation allouées aux personnes âgées, ainsi que le nombre des familles nécessiteuses bénéficiaires du « trousseau scolaire », de « la prime scolaire », et des « couffins de Ramadan ».

Tableau 3 : Catégories sociales bénéficiaires des indemnité des activités d’intérêt général

2. Indemnité dite des activités d’intérêt genéral (IAIG)

Une partie de ces personnes âgées relève de la rubrique dite indeminité des activités d’intérêt genéral (voir tableau 3). Au contraire des bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité, qui perçoivent une aide de 3000,00DA sans contrepartie, les bénéficiaires de l’IAIG sont des personnes âgées entre 20 et 60 ans et affectées à des emplois divers en échange d’une mensualité fixe de 3000,00DA. Nos quinze personnes interviewées relèvent donc de cette catégorie sociale d’« assistés » par l’État, mais en échange d’un travail hebdo¬madaire de huit heures sur les divers « warcha » (chantiers) ! Il existe dans les deux envisagées, d’Ouled Djellal et Sidi Khaled, six espèces de « warcha » : un chantier de l’environnement, un chantier d’irrigation, un chantier des travaux publics, un chantier de construction, un chantier des forets, un chantier de tourisme et un de la culture.

C’est sur ces chantiers que sont affectées les personnes âgées et certains jeunes « chômeurs ». Ils y accomplissent des besognes diverses moyennant trois mille dinars présentés comme une « aide » gracieuse accordée aux nécessiteux par l’État ! Cette « aide » n’est pas seulement un « cache-misère », un simulacre « de salaire », mais une forme d’exploitation détournée, mais qui vise dans l’esprit des ses concepteurs à donner de l’État une image « paternaliste », généreuse, et soucieuse avant tout de protéger les sujets les plus vulnérables de la société de l’insécurité matérielle.

Tableau 4 : Action d’aide aux nécessiteux des APC de la Daïra de Sidi Khaled

Pour ce qui concerne la prime d’action d’insertion sociale (PAIS), elle concerne surtout les jeunes diplômés, titulaire d’une licence ou d’un magister. Il s’agit d’un contrat pré-emploi d’une année, susceptible de renouvellement. Initialement dénommée Dispositif d’Action d’Insertion Sociale, cette « prime » qui n’en est pas une vise à permettre aux jeunes diplômés de ne pas s’étioler dans le « chômage » ou de dériver vers la délinquance. La PAIS n’est pas une « prime » gracieusement accordée, à la manière du RMI français, mais un contrat précaire de pré-emploi, dont le contractuel n’est pas assuré de sa reconduite. Les jeunes « bénéficiaires » de cette prétendue « prime » sont affectés à des travaux divers ne correspondant pas à leurs diplômes.Ils sont employés comme comme jardiniers, gardiens de chantiers, de surveillants d’CEM ou de lycée. La rémunération qu’ils perçoivent moyennant huit heures de travail par jour, s’élève à 12000,00DA, soit l’équivalent de 100,00euros environ. Comparée aux bénéficiaires du « filet social » que sont les femmes de ménages, les secrétaires et tous les agents polyvalents affectés aux divers chantiers ci-dessus indiqués, et dont la salaire gravite entre 1000 et 3000,00DA, la catégroie des jeunes diplômés relevant du PAIS se révèle en effet comme une catégorie « privilégiée », et donc mieux « payée ».

Au plan national, et d’après le décompte établi par l’Agence du développement social (ADS), le nombre de personnes bénéficiant de l’allocation forfaitaire de solidarité s’élève à « près de 626.000 personnes démunies et sans revenus ». Elle indique qu’en 2009 celles-ci ont bénéficié de cette allocation spécifique, « dont 272.000 personnes âgées, 288.000 personnes handicapées parmi eux des malades chroniques invalides et des personnes atteintes de cécité ». Citant les déclarations du directeur de l’ADS, M. Merkiche Nourreddine, l’agence officielle APS (Algérie Presse Service), rappelle que « L’année 2009 a été marquée par l’augmentation de cette pension (AFS) qui est passée de 1000 à 3000DA ».

Comme nous l’avons indiqué, cette prétendue allocation forfaitaire de solidarité n’est, pour certaines catégories de « bénéficiaires », rien d’autre qu’une forme déguisée d’un salariat misérable, pour ne pas dire d’une surexploitation éhontée de cerataines franges plus que précaires de la population. Cela n’empêche pourtant pas le directeur de l’ADS d’affirmer que le dispostif AFS relève d’un « acquis social qu’il faut consolider » [2].

III. Les formes de solidarité familiale et tribale comme substitut aux carences de l’État

Il existe deux sortes de personnes « âgées » aux conditions matérielles et sociales fort contrastées : les personnes entourées et les personnes seules.

A) Les personnes âgées entourées de familles

Cette catégorie de personnes âgées auxquelles nous avons affaire est, en dépit de l’indigence quasi absolue dans laquelle elles vivent, et les multiples besoins qu’elle ressent et exprime de diverses manières, est peut-être beaucoup moins à plaindre que ses semblables vivant dans les grandes villes du nord, de l’est et de l’ouest du pays. Ici, plus qu’ailleurs peut-être, les jeux de solidarité traditionnelles et familiales jouent à plein, et les « vieux » démunies bénéficient d’une grande sollicitude de la part de la famille élargie, du voisinage, et voire même du village tout entier. Moins anonymes, et moins isolées que leurs homologues des grandes mégalopoles du pays, ces personnes âgées vivent entourées de leurs enfants, de leurs petits enfants, et des membres de « la tribu » qui veillent à leurs soins, et qui viennent souvent à leurs secours. Elles ont une vie sociale dont la mosquée du quartier et « la place du marché » (dachra) constituent le point d’animation et de ralliement. Lieu de convivialité et de chaleur, ces points de rencontre sont aussi le lieu de solidarité et d’entraide mutuelle, et rares sont les personnes âgées qui ne bénéficient pas d’aide matérielle auprès des fidèles.

B) Les personnes âgées privées d’entourage et de soutien

Contrairement à la catégorie précédente, celle-ci montre tous les signes de la pauvreté et de la vulnérabilité. Elle est constituée de personnes âgées, qui n’ont pas de famille ou qui se déclarent « reniées » par leur progéniture et les membres de leur famille, et dont on a pu suivre les traces à travers les labyrinthes des deux villes. Elles sont livrées à une misère inénarrable. Les mosquées et les places publiques, comme les marchés, les « dachra » et d’autres lieux d’animation, cafés, restaurants, marchés aux légumes, etc., constituent l’espace de leur prédilection. Là, elles s’adonnent franchement à la mendicité au sens plein du mot, et les commerçants et les habitués de ces lieux savent parfaitement qui, parmi ces personnes âgées, mendient par nécessité ou par « métier ». Leurs témoignages indiquent que la majorité de ces personnes qu’elles connaissent se livrent ainsi à la mendicité non par « vocation », mais par nécessité. L’empire du besoin les conduit, dit-on, à cette pratique « honteuse et dégradante » de la mendicité dont elles n’ont plus « honte » tellement contraintes et forcées de survivre de la sorte.

C. Les Mosquées comme suppléances aux carences solidaires de l’État

Comme les « largesses » de l’État ne suffisent plus à répondre aux attentes et aux besoins des différentes catégories sociales démunies et exclues (chômeurs, retraités sans pension, veuves et divorcées…), les mosquées interviennent pour suppléer aux manques en essayant de répondre aux besoins des nécessiteux de deux manières : par la zakat et le « porte-à-porte ».

La zakat

La frange de vieillards, déshérités et livrés à la dérilection dont il est question précédemment, vit donc d’expédients divers, dont la zakat n’est qu’une des formes de ces moyens de survie. Le produit de la zakat que les notables locaux confient aux mosquées à l’usage des indigents est distribué annuellement aux familles jugées nécessiteuses, après qu’une liste des prioritaires est établie par les servants religieux (imams). Mais certains notables peu confiants envers les modalités de distribution de la zakat par les mosquées, mais aussi envers les critères subjectifs d’après lesquels elles sélectionnent les « pauvres » présumés prioritaires, préfèrent donner « leur zakat » en main propre aux personnes qu’elles connaissent, et dont elles savent pertinemment qu’elles sont réellement dans le besoin. Il en est, en effet, qui soupçonnent − en partant soit de leur propre constat, soit en se basant sur des faits de détournements ou de prévarication révélés par la presse −, les gestionnaires de certaines mosquées de se comporter en « prédateurs » en détournant une partie des collectes de la zakat soit à leur profit, soit au profit de « faux pauvres », ou des « moins pauvres que les vrais pauvres ». Il est cependant très difficile de confirmer ou d’infirmer ces soupçons tant ils relèvent des témoignages invérifiables ou des dires de personnes « intoxiquées » par de fausses rumeurs.

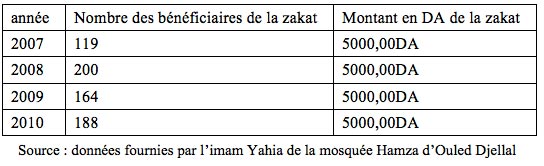

Bornons-nous donc aux faits vérifiables, et qui ne donnent pas lieu à contestation. Or, les chiffres que voici, récapitulés dans le tableau qui, ressortent du domaine du vraisemblable.

Tableau 5 : La zakat distibuée à O.Djellal (2007-2010)

Le produit de cette zakat ne concrne pas, en l’occurrence, les personnes âgées, mais uniquement les veuves et les divorcées. La « zakat » perçue par les personnes âgées, hommes et femmes, ne transitent pas, comme nous l’avons dit, forcément par le canal des mosquées. Elle est fournie directement aux intéressés soit par les donnateurs (ici les riches et les notables), soit par le biais des fidèles au seuil des lieux de culte, au sortir de la prière. Ces veuves et divorcées sont souvent âgées et très pauvres, et le montant de la zakat dont certaines bénéficient une fois l’an comme le souligne le tableau, est si dérisoire qu’il ne suffit même pas à faire vivre convenablement l’espace d’une semaine une femme divorcée avec enfants… Pourtant, les imams officiels de ceratines mosquées se targuent du fait que l’État, à travers les Affaires religieuses, viennent au secours des pauvres au nom de « la solidarité nationale ».

Le porte-à-porte

Aux personnes âgées, on pourrait en effet adjoindre toutes les catégories de démunis. Or celles-ci et celles-là vivent presque sous la même enseigne. Toutes pâtissent de la pauvreté que rien n’atténue, et que rien ne console, sinon cette mendicité contrainte, forcée, et pratiquée pour certains à leurs corps défendeant. Les cinquante mosquées environ réparties à travers l’espace des deux villes, Ouled Djellal et Sidi Khaled, drainent en effet tous les jours, à l’heure de sortie de prière, et surtout les vendredi saints, toutes les personnes en quête d’aumône ou de zakat. On relève parmi celles-ci beaucoup de vieilles femmes courbées par le poids de l’âge, rabougries, presque cadavériques, et qui demandent suppléantes aux fidèles « le ma’rouf » (l’aumône). Le « porte-à-porte » signfie, ici en l’occurrence, que ces personnes passent d’une mosquée à l’autre, et parfois, d’une maison à l’autre, en quête de nourriture, d’argent et de vêtements pour s’habiller eux-mêmes et leurs enfants.

IV. Les retraités

Il existe, grosso modo, deux sortes de retraités : les retraités « locaux » et les retraités immigrés.

A. Les retraités « locaux »

On entend par retraités « locaux » les personnes ayant effectué leurs carrières professionnelles en Algérie, que ce soit dans les entreprises publiques ou privées et qui disposent de ce fait d’une retraite, variable selon les indvidus, qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Ces retraités « locaux » se subdivisent à leur tour en plusieurs catégories : les retraités des entreprises, tous statuts confondus, les retraités moudjahidines, les veuves et les filles des chouhadas (martyrs de la Révolution). Pour la Daira de Sidi Khaled, le nombre de ces retraités, tous statuts confondus, s’élève à 651 personnes, et pour la daira d’Ouled Djellal ce nombre est de 713 individus. Nous n’avons pas pu déterminer, dans les deux cas, la proportion des moudjahids, des veuves et des filles des martyrs et des moudjahids bénéfi-ciaires de la pension par rapport au total, faute d’informations précises. Aucune des personnes interrogées auprès des deux municipalités n’a pu nous éclairer à ce propos. Ce n’est pas que ces personnes soient de mauvaise volonté, bien au contraire, mais c’est parce que les agents présumés tenir la comptabilité ou la statistique des retraités travaillent sur des chiffres globaux, et ne jugent guère nécessaire, semble-il, de distinguer et de classer les indvidus d’après leurs statuts ou itinéraires professionnels. Par ailleurs les chiffres que nous venons de citer nous ont été communiqués oralement et nous n’avons aucune preuve matérielle de leur exactitude, sinon la croyance en la bonne foi de leurs auteurs.

Faute de pouvoir estimer avec l’exactitude requise le nombre des retraités moudjahids et familles des martyrs, nous sommes donc obligés de faire un partage arbitraire en divisant les chiffres globaux par deux. Soit ici 651+731=1364/2=682. Partons de cette hypothèse, nous essayerons de distinguer et d’interpréter ce que pourrait recouvrir ces chiffres, chiffres que l’enquête qualitative que nous avons mener pourrait corriger.

1. Les retraités moudjahids et familles des chahids

Dans notre hypothèse, les personnes qui bénéficient des pensions de moudjahids, les ayant droits de chahids, veuves et filles, sont au nombre de 682 individus. Combien perçoivent-ils respectivement comme montant de pension ? Les moudjahids ont une retraite de l’ordre 50 000,00DA ; les veuves des chahids 40 000,00DA, et les filles des martyrs et des moudjahids, même divorcées, perçoivent une pension variant entre 25 et 30 000,00DA par mois. L’enquête que nous avons conduite auprès d’une dizaine de familles a montré que chacun de ces pensionnaires fait vivre au moins cinq personnes, enfants et proches. Certains de ces moudjahids ont une double pension : leur retraite professionnelle et celle de leur militantisme ou « guerre sainte ». Dans l’ensemble, tous ces pensionnaires vivent relativement bien, en dépit de la cherté de la vie et de la valeur dévaluée du dinars.

2. Les retraités « locaux »

Les retraités que j’appelle « locaux » pour les distinguer des retraités immigrés, se composent essentiellement des gens de l’administration, d’enseignants de l’Education nationale, des entreprises publiques et privées. Leur nombre, selon l’hypothèse retenue, est de 682. La retraite moyenne de ces personnes ayant accomplies trente ans de service, tourne autour de 12000,00DA. L’extrême de la fourchette pourrait atteindre au maximum 25000,00 DA. Hormis, les militaires gradés (commandants, capitaines…) dont la retraite pourrait atteindre 80 000,00DA ou plus, le reste des retraités en est réduit à une pension à peine suffisante à subvenir à leurs besoins ainsi qu’à ceux de leurs familles, souvent nombreuses. Avec l’inflation que connaît le pays, jointe à la dépréciation constante de la valeur du dinar, ces retraites se trouvent tragiquement grignotées, situation qui place souvent le retraité en position de débiteur quasi insolvable auprès des épiciers de son quartier. Même les ex-ouvriers de la SONATRACH (pétrole) réputés pourtant les mieux rémunérés de tout le secteur industriel public, ont une retraite qui ne dépasse guère les 15 000,00DA. Nous avons rencontré quatre d’entre eux, séparément, et dont les témoignages se recoupent et se complètent : ils déclarent tous qu’ils n’arrivent pas à joindre les deux bouts, et qu’ils vivaient mieux il y a dix ans avec la même retraite qu’aujourd’hui. La raison en est, disent-il, que les produits de première nécessité étaient beaucoup « moins chers qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, il faut plus de deux kilogrammes de dinars en pièces pour s’acheter un kilogramme de pomme de terre. Pour la vinade, on achetait le kilogramme avec seulement 350 ou 400,00DA ; aujourd’hui, il en faut 650, parfois 700,00DA le kg de mouton. Le kg de poulet était de 100,00DA ; il est de 300DA aujourd’hui… Avec ma retraite de 14 000,00DA par mois, et huit personnes à charge, dont trois garçons âgés de 20, 23 et 25 ans, tous chômeurs, je suis criblé de dettes auprès de mes amis, mais aussi des commerçants chez qui je prends à crédit sucre, cafés, huile et semoule… » [3].

Malgré tout, ces retraités sont beaucoup moins à plaindre que les chômeurs, et de tous ces bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité dont il est question précédemment. Vue de l’extérieur et à partir d’une « situation défavorisée », cette catégorie de retraités est enviée et fait même « des jaloux ». Pour les chômeurs et les assistés sociaux, ces retraités sont « des riches » et des « heureux » dans la mesure où ils sont assurés des rentrées régulières qui leur permettent de vivre et de « manger à leur faim » sans être les obligés de quiconque. De fait, lorsque ces retraités qui se plaignent pourtant de leur sort, de la faiblesse de leur revenus qu’érode l’inflation galopante, comparent leur « situation financière » à celle de ces exclus et démunis, ils se découvrent sinon assez riches, du moins « chanceux » d’être ainsi à l’abri des incertitudes angoissantes qui sont le lot quotidien de ces laissés-pour-compte.

Nous arrivons maintenant à une autre catégorie de retraités qui suscite beaucoup de jalousies, d’envies, de convoitises, voire même de passions véhémentes et de ressentiments chez tous, et plus particulièrement chez les plus démunis. Il s’agit des retraités immigrés sur qui se focalisent tous ces sentiments de répulsion, mais aussi de fascination et d’admiration pour leur « réussite ».

B. Les retraités immigrés

Le nombre de retraités de France, ayant un compte bancaire à la Banque Agricole et du Développement Rural (BADR) s’élève, d’après les données glanées par le menu auprès des différentes administrations locales, à 1500 personnes. Celles-ci se répartissent entre Ouled Djellal, Sidi Khaled, Ras El Miad, Besbes et Doucen. Ce nombre de retraités ne tient pas compte de ceux ayant un compte bancaire en France et qui effectuent des transferts d’argent vers le pays en faisant le change selon le taux du marché informel où un euro pourrait rapporter parfois jusqu’à 145DA. Le nombre des retraités dont les comptes sont domiciliés principalement en France n’est pas connu et il est difficile donc de chiffrer la valeur des transferts effectués de ce pays d’immigration vers le pays d’origine. Les immigrés Djellali et Khaledi, toutes « ethnies » par ailleurs confondues, viennent principalement de Paris et de la région parisienne, de Lyon, du nord de la France (Lille , Roubaix…), mais aussi de la Côte d’Azur. Une petite colonie d’entre eux est signalée à Nice et à Marseille.

1. Les courtiers de la filière émigrée

Ces immigrés drainent des sommes importantes d’argent de France vers les deux Daïra envisagées, fonds qu’ils convertissent en dinars et au taux de change informel où un euro s’échange contre 145 dinars, et parfois plus. Comme partout dans le pays, des « courtiers informels » jouent aux boursiers et échangent les dinars contre les euros, et vice versa. La BADR d’Ouled Djellal, par exemple, sert de lieu de ralliement des vendeurs et des acheteurs de la devise forte, et la transaction s’effectue non pas à l’intérieur de la Banque, mais au dehors, au vu et au su de tout le monde. Comme au Square de Port Saïd à Alger, des hommes au regard affûté guettent les passants, et détectent en un quart de tour le profil des acheteurs ou des revendeurs de monnaies. Lorsque « le chercheur » des devises fortes se fait aborder par le revendeur, ou vice versa, ce dernier sort prestement de sous la kachabia en poil de chameau de grosses liasses de billets, annonce le taux de change, puis conclut séance tenante la transaction selon les principes régissant les lois de l’informel.

La scène vaut la peine d’être décrite. Car elle dénote la manière avec laquelle se brassent en « plein air » des centaines d’affaires juteuses en l’espace d’une journée, et comment l’argent des retraités double la banque et crée autour d’elle une activité fébrile. Ceux d’entre les immigrés ayant un compte en devise auprès de la banque, ne constituent en fait que la partie visible de l’iceberg. Car, la majorité d’entre eux évitent les circuits financiers officiels pour deux raisons essentielles : la première tient au taux d’échange officiel défavo¬rable, bien inférieur à celui du marché parallèle, et la seconde à la défiance de l’immigré envers l’État qu’il considère comme peu fiable et qui pourrait à tout moment lui « bloquer » son argent ou le « nationaliser » sous quelque prétexte que ce soit…

2. Les bénéfices issus du taux de change et leur usage

Ces deux circonstances expliquent pourquoi l’émigré tient à garder ses devises cachées sous son matelas plutôt que de les confier à « la banque de l’État » qui pourrait les lui « voler ». Tel est le sentiment fortement enraciné chez certains retraités émigrés qui, pour se prémunir contre ces aléas, et fructifier leurs économies en devises, préfèrent porter leur dévolu sur le marché informel où le taux de change leur est extrêment favorable, grâce à la dépréciation quasi permanente du dinar. Les bénéfices de la hausse de la valeur de l’euro, consécutive à la baisse de celle du dinar, sont énormes comparés aux revenus des retraités locaux, et même comparés à ceux de certains commerçants établis de longue main dans ces deux villes.

Avec les bénéfices dégagés par le jeu de change de devises, les retraités émigrés investissent dans l’immobilier, dans le commerce, dans l’achat de camions utilitaires, de voiture, etc. Certains d’entre eux achètent des palmeraies, qu’ils cultivent ou font cultiver par des fellahs. Beaucoup d’entre eux achètent des terrains à bâtir au prix fort, s’y font bâtir de grandes maisons, élevées parfois de deux étages, avec de grandes cours plantées, s’en retournent en France, en les laissant inhabitées. On n’aime pas louer aux « autochtones » par manque de confiance ou par crainte que l’on « abîme » leurs demeures « secondaires ». Les moins égoïstes d’entre eux louent ou prêtent gracieusement leurs maisons à des personnes de confiance, mais que l’on fait évacuer une fois revenu de France au « bled ».

3. Absence d’innovation et d’investissemnts productifs

Ces émigrés retraités n’investissent pas leur argent dans des activités créatrices de richesses et d’emplois. Rares sont ceux qui innovent en la matière. La plupart se contentent d’investir dans des activités lucratives, qui rapportent « beaucoup » et « vite », plutôt que dans des secteurs d’innovation. Certains d’entre eux, comme s’ils voulaient prendre leur revanche contre je ne sais quel destin, mettent surtout l’accent sur des « investissements » relevant du « prestige » et de la « folie des grandeurs ». Outre les voitures coûteuses, les maisons plus grandiloquentes que grandioses qu’ils se font construire, mais que certains d’entre eux n’occupent qu’un mois sur douze, lors du retour au « bled » pour les vacances, témoignent de cette quête de prestige qui se fait au détriment de l’imagination et de l’efficacité.

A trente kilomères au sud de Sidi Khaled, se situe la commune de Besbès. Là « L’émigration internationale est quasiment nulle. Il a été signalé seulement un émigré en France et un autre en Belgique. On trouve toutefois quelques émigrés qui perçoivent une pension de retraite (30 émigrés retraités de France dans la mechta de Besbes, 05 à Ras El Djadr, 02 à El Bayadh, 01 à El Goutaa).

Les revenus des retraites perçues sont investis dans la construction de maisons, l’achat de véhicules utilitaires et touristiques ainsi que le commerce.

Cette (…) catégorie de migrants n’a pas non plus apporté d’innovations ou d’investis-sements sauf un ancien cas d’installation d’un moulin à Besbes et celui de la réalisation d’un forage El Goutaa. La commune de Besbes est répulsive au vu du faible nombre d’immigrés. La majorité des immigrants sont originaires de Sidi Khaled et Ouled Djellal. Un immigré agriculteur s’est installé à mechta El Bayadh et assure un rôle de vulgarisateur bénévole auprès des agriculteurs.

On note également 15 investisseurs agriculteurs installés à N’fidha provenant des mêmes localités.

Cette situation de répulsion est due à la caractéristique agro pastorale de la commune dont la population vit par et autour de l’élevage ainsi qu’à sa position géographique excentrée par rapport aux grands axes routiers. Le développement agricole est encore récent et n’absorbe pratiquement que de la main-d’œuvre locale. Les autres alternatives économiques sont pratiquement absentes dans l’état actuel des choses. » [4]

4. Les retraites des émigrés comme facteurs d’atténuation du malaise social et du désordre publique

S’agissant de Sidi Khaled et d’Ouled Djellal où se trouvent concentré le plus gros contingent des retraités émigrés, on constate là encore l’absence parmi eux de personnes entreprenantes ; on y rencontre seulement des indvidus dont le souci principal semble être l’investissement spéculatif, en particulier dans le commerce et dans l’immobilier et d’où le coût prohibitif des locations des maisons, et même des appartements observé à Sidi Khaled et surtout à Ouled Djellal, phénomène que les villageois imputent aux retraités émigrés. On les accuse en effet de surenchère ; de volonté ostentaoire, de désir de s’afficher « riches ». En effet, ces griefs sont souvent fondés, car beaucoup de retraités vivant à cheval entre le « Bled » et la France, font preuve à la fois de « snobisme » et d’arrogance qui choque profondément la conscience simple et presque champêtre des résidents, surtout ceux d’entre les pauvres que frappent de plein fouet la crise du logement qu’aggrave encore le coût élevé des loyers dans ces deux villes où n’existent pourtant pas d’usines et d’ouvriers salariés qui justifieraient le coût excessif des loyers. Quoi qu’il en soit, ces retraités émigrés, même s’ils n’investissent pas leur argent dans des secteurs générateurs d’emplois et de richesse, ils n’en font pas moins nourrir des milliers de personnes directement ou indirectement (parents, cousins et proches). Par leurs retraites qui « engendrent des petits », ils déchargent l’État d’une grande partie du fardeau que représentent les démunis. Plus que les autres retraités, ces émigrés fonctionnent comme une soupape de sécurité qui met l’État à l’abri des soubresauts, en lui évitant des émeutes violentes de la faim, voire même la guerre civile. De l’avis de la majorité des Djellali et des Khwaldi, y compris les institutionnels, les gens « se mangeraient entre eux » n’étaient les retraites des émigrés qui font vivre des milliers de familles de chômeurs et de démunis. Le terme arabe « naklou ba’dhanâ » (on se mangerait les uns les autres…) est extrêrmement prégnant et dénote le fait que les gens ont une claire conscience de la fonction qu’y jouent les retraites des émigrés dans la stabilité de l’ordre social et politique. Aurement dit, sans les retraites de ces émigrés desquelst dépend la nourriture des milliers de familles et de proches, l’ordre politique et institutionnel local serait fortement déstabilisé.

5. Les retraités émigrés, « caste de privilégiés »

A Ouled Djellal comme à Sidi Khaled, les retraités émigrés forment une « caste » de gens privilégiés et enviés. Dans l’ordre de préséance, et en matière « de richesse et de prestige », ils occupent presque le même rang que les retraités moudjahidines. Certains d’entre surpassent ces derniers quand d’autres les égalent. Au regard de la population en situation de chômage, de pauvreté et de vulnérabilité, et au regard de tous ces bénéficiaires du « filet social », ces deux catégories de retraités ne sont pas à plaindre, bien au contraire. Leurs bourses et les avantages qui en résultent (sécurité sociale, soins, prises en charge…) les mettent relativement à l’abri de bien des risques et des accidents imprévus de l’existence. Les retraités moudjahidines, par exemple, bénéficient non seulement de la sécurité sociale, de la facilité d’accès à certains hôpitaux bien lotis en équipements et en spécialistes, de « passe-droit » auprès de l’administration, de réduction quant aux tickets des transports publics, voire de gratuité dans certains cas, mais bénéficient également de colonies de vacances, et de séjours gratuits dans les stations thermales, sans parler du péleringae à la Mecque et le circuit d’el ‘Omra qui leur sont accordés de manière prioritaire… Quant aux retraités émigrés qui n’ont pas ces avantages particuliers, ils n’en sont pas moins privilégiés dans la mesure où ils disposent d’une retraite relativement consistante qui leur permet de couvrir largement leurs besoins en matière de nourriture, de soins et de voyages , sachant que la plupart d’entre eux gardent jalousement en poches la fameuse carte de séjours de dix ans renouvellable, et grâce à laquelle ils peuvent se rendre à tout moment en France, soit pour des vacances, soit pour des soins qu’ils ne peuvent recevoir au « bled ».

Conclusion

De ce qui précède, on peut tirer les conclusions que voici : grâce aux revenus de tous ces retraités, locaux et émigrés, le chômage et la pauvreté qui affectent de larges pans de ces deux villes se trouvent relativement estompés. Le fait que chaque émigré et retraité local fait vivre chacun au moins une famille de cinq à huit membres oisifs permet de réduire ou d’atténuer le caractère manifeste du chômage et de son cortège obligé, la misère réelle. Bien qu’elle se dénonce elle-même et souvent de manière criante, cette misère qui ne dit pas toujours son nom, se trouve cependant estompée par les formes d’entraide et de solidarité traditionnelles que tous, émigrés ou non, observent et pratiquent avec plus ou moins de régularité. Solidarité et entraide qui vont au-delà du cercle étroit de la famille consanguine pour embrasser des cercles éloignés (ou barrânî) et vis-à-vis desquels on se sent redevables d’une « dette », celle de la charité et des « bonnes actions » (hassanâte). Le sentiment religieux, l’idée que les « biens terrestres » ne sont sont qu’une puissance éphémère qui éblouit, et que seules comptent les bonnes actions faites ici bas, détreminent chez beaucoup de croyants « cossus » le désir de voler au secours des pauvres ou des indigents. De là s’expliquent les multiples formes de solidarité sociale, de charité ou de zakat, qui se déploient horizontalement, et qui constituent un substitut à l’absence de l’action intégratrice de l’État. Ces formes de solidarité familiales et sociales comblent en grande partie les besoins collectifs que la puissance publique n’a pu satisfaire, et qui la dispensent en même temps de jouer son rôle d’intégration et de cohésion de l’ordre social.

Enfin, les mots qui condensent ce qui précède, et qui font vraiment image, sont ceux que mes locuteurs m’ont répétés en différents lieux et circonstances, et par lesquels je conclus ma démonstration :

« Si les retraités d’Ouled Djellal et de Sidi Khaled venaient à mourir, on se mangerait les uns les autres, comme des cannibales… ».

Éléments bibliographiques

Institut national d’études et d’analyses pour la planification (INEAP), 1982, Les personnes âgées : conditions de la vieillesse en Algérie, Alger.

Centre national d’Études et d’analyses pour la planification (CENEAP), 1998, Éléments de réflexion et d’analyse pour l’équilibre financier du système de retraite, Alger.

ROUADJIA A., 1994, Grandeur et décadence de l’État algérien, Paris, Karthala. La représentation de l’autorité chez les jeunes d’origine étrangère, Paris, FASILD, 2002.

Ministère de la Solidarité et de la Communauté Nationale à l’Étranger, Agence de Développement social, Programme de Coopération, Projet d’Appui au Développement socio-économique, Local Nord- Est de l’Algérie, PADSEL NEA (2008), p. 14.

[1] La race ovine dite d’Ouled Djellal ou “ race blanche” est mondialement connue pour la qualité de sa viande.

[2] D’après l’APS, 17 juillet 2010.

[3] L’auteur de ce témoignage pathétique est Si Mahmoud S., un retraité de 70 ans de la SONATRACH, avec qui nous avions eu cet entretien d’une heure environ durant laquelle il s’est laissé épancher en faisant sortir tout ce qu’il avait comme sentiment d’indignation « caché au fond du cœur ». (Entretien réalisé à Sidi Khaled, 4 février 2011).

[4] Ministère de la Solidarité et de la Communauté Nationale à l’Étranger, Agence de Développement social, Programme de Coopération, Projet d’Appui au Développement socio-économique, Local Nord- Est de l’Algérie, PADSEL NEA (2008), p. 14.

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION DANS LES PAYS DU SUD

Famille, conditions de vie, solidarités publiques et privées... État des lieux et perspectives

ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL DE MEKNÈS

Maroc 17-19 mars 2011