Vieillir à Bamako

Espaces de vie et relèves familiales dans la transition démographique et urbaine du Mali

Monique BERTRAND, Institut de Recherche pour le Développement, UMR 201 Développement et Sociétés, Université de Paris 1-IRD, France

La population âgée du Mali ne s’inscrit ni un contexte de vieillissement démographique, ni dans un régime de protection sociale et d’assurance vieillesse généralisée. Dans la diversité démographique et économique des Suds [1], le milieu urbain malien porte au contraire les caractéristiques d’une transition démographique amorcée mais non achevée. La population de Bamako vient à nouveau de doubler dans la dernière décennie (RGPH, 1998 et 2009) pour atteindre 1,8 million d’habitants. La charge économique des moins de vingt ans (52,1 % des Bamakois en 1998), et les faiblesses quantitatives et qualitatives de l’emploi des 20-40 ans (32,8 %), continuent de peser sur les classes d’âge les plus maigres vers le haut de la pyramide des âges, en particulier pour le coût de la résidence. Dans le même temps, les citadins de plus de 60 ans qui nous intéresse, 3,5 % de la population, relèvent de générations dans lesquelles la migration depuis le monde rural, ses attendus de retour financier et de redistribution de bénéfices sociaux, sont fortement représentés. Ils continuent de marquer la définition des rôles et des rapports aînés / cadets, quand les générations nées plus tard en ville démontrent mieux la fragmentation des responsabilités familiales.

Menée en juillet 2008 et juillet-octobre 2009, l’enquête « Ego Fratries Générations » [2] décrit ici la recomposition des espaces de vie de deux séries de lignées maliennes, en partant des conditions de vie de 30 « vieux » [3] nés dans les années 1940. Dans cette tranche d’âge 60-78 ans, le recul biographique est quasi-complet. De l’histoire individuelle à l’histoire familiale, il offre à l’analyse une double perspective intergénérationnelle : vers les ascendants d’ego et vers sa descendance. L’entretien détaille donc d’abord les parcours individuels selon une commune grille de questions ouvertes relatives aux mariages, aux lieux de vie, aux étapes de travail et d’insertion urbaine, ainsi qu’aux rapports d’ego avec ses communautés d’origine. Appliqué systématiquement dans l’échantillon, ces cinq modules interrogent ce qui « fait la différence » dans une strate a priori homogène en âge, régions de naissance et destination urbaine. La collecte débouche ensuite sur une seconde grille d’information de trois générations permettant de confronter ego à ses parents et tuteurs, ses « frères et sœurs », et les enfants qu’il a éduqués, hébergés ou confiés. Ce corpus de proches familiaux ouvre une perspective de modélisation des espaces de vie tracés par les « vieux ».

Le choix des deux groupes de lignées est raisonné selon la variable d’origine au Mali, différenciant les régions économiques du nord et de l’ouest du Soudan colonial : la première correspond aux régions administratives actuelles de Gao et de Tombouctou, dont les natifs représentaient 7 % de la population de la capitale en 1998 ; la seconde est restreinte aux trois cercles de Kayes, Bafoulabe et Kita de la région administrative de Kayes, dont les natifs représentaient 10 % de Bamako en 1998. Leurs « ressortissants », dont sont issus des cadres de la première République malienne, ont commencé à y migrer plus tôt que les « gens du Nord », qui s’y installent dans le temps des grandes difficultés nationales : sécheresses sahéliennes, refoulements de migrants internationaux, ajustement structurel de l’économie, qui ont marqué les années 1970 et 1980.

A l’appauvrissement structurel du pays s’ajoute donc la précarité de parcours professionnels qui n’apparaissent pas totalement bouclé après 60 ans. Du fait d’emplois dans le secteur informel, la plupart des actifs bamakois se maintient en effet dans l’activité économique après l’âge supposé de la « retraite ». Seul le groupe de l’Ouest malien déroge en partie au statut de petit travailleur indépendant, hors régimes sociaux, en faisant jouer des compétences plus techniques et un emploi salarié à la Régie du Chemin de Fer du Mali, aujourd’hui liquidée. La problématique de la précarité qui est ici développée conjugue donc de « micro » ajustements biographiques et des contraintes « macro » d’insertion dans les contextes malien, ouest-africain et bamakois. Découle-t-elle de la seule mesure à l’enquête, dans le moment du vieillissement individuel, en particulier l’insécurité foncière et résidentielle à laquelle font face ces migrants ? Ou remonte-t-elle aux régions de départ et aux attentes sociales forgées dans les lignées d’origine ? Comment les rapports intergéné¬rationnels viennent-ils à la fois appuyer le statut d’aîné dans sa vocation à capitaliser et redistribuer des ressources familiales, et le surcharger de dépendants inactifs en transition vers l’âge adulte et vers des comportements plus individualisés ?

Dans le corpus considéré, la précarité se trouve en effet illustrée par :

- le maintien d’ego dans un emploi au moins partiel ou sa nécessité économique contrariée par une maladie ;

- des métiers qui n’ont que peu anticipé sur le vieillissement : faiblesse des qualifi¬cations, identités professionnelles incertaines, activités d’opportunités gérées dans la survie plus que dans la maîtrise des risques, « réalisations » limitées à la construction d’une maison, investissements scolaires faibles ;

- la fixation dans une périphérie « irrégulière » du District de Bamako, à laquelle s’ajoute, depuis les années 1990, le surcoût d’une normalisation foncière clientéliste et spéculative sous la Troisième république. Dans cet environnement urbain médiocre, la présence de locataires dans l’échantillon (7 sur les 15 de la première strate d’enquête), rappelle un rapport numérique avec les propriétaires qui se trouve atteint à Bamako dès le recensement de 1987 [4]. Couplant les biographies individuelle et familiale, la collecte qualitative débouche donc sur une analyse plus quantitative qui suit les changements migratoires, économiques et urbains depuis le « troisième âge colonial », à partir des années 1940, jusqu’à « la lutte contre la pauvreté », à l’entrée dans le nouveau millénaire. Elle ne se place pas sur le terrain de la validité statistique, mais cherche à contrôler les effets d’âge, de génération, et de contexte qui pèsent sur les conditions de vie actuelles des plus de 60 ans.

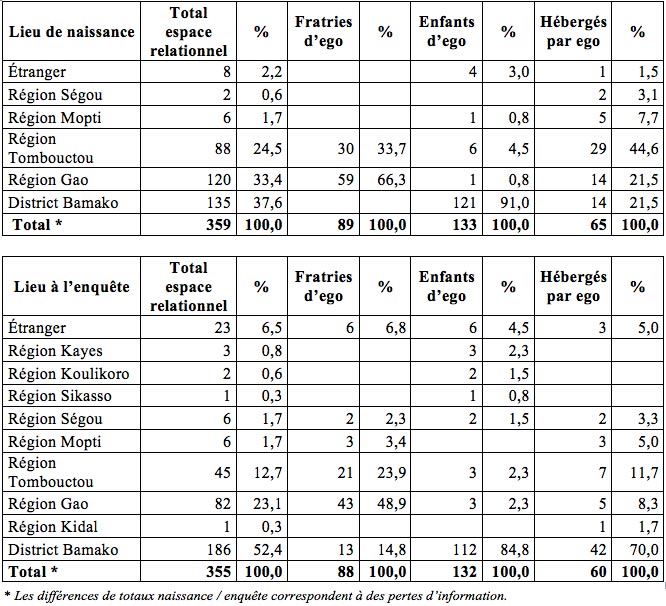

Figure 1 : Ressortissants du Nord malien enquêté à Sikoro et Banconi de Bamako

A titre expérimental, on ne retient dans cette communication que les résultats tirés du groupe des 15 natifs des régions de Gao et de Tombouctou [5]. Ils ont été enquêtés un secteur septentrional non loti qui s’urbanise à partir des années 1970, quand ces migrants commencent à monter en force à Bamako. L’échantillon ne vise pas à traduire une concen¬tration spatiale, mais met en rapport l’étalement urbain de l’époque et un moment décisif de reconversion vers la capitale malienne, depuis un espace migratoire plus complexe. Il génère un corpus de noms de lieux et de personnes reliées à ego dans les proportions suivantes :

- 115 étapes biographiques depuis la naissance d’ego, soit 7,7 lieux de vie par itinéraire individuel ;

- 359 individus reliés sur trois générations à ego, soit 23,9 personnes informées par histoire familiale ;

- 582 lieux de vie identifiés par ego pour ce corpus d’ascendants, de pairs en génération et de descendants.

C’est dans ce format méthodologique que sont abordées deux enjeux du vieillissement d’hommes entrés dans la vie d’adulte à l’indépendance malienne. La première question engage leurs références à l’origine : les contrats migratoires forgés au sein de familles rurales se trouvent-ils reconduits en ville ? Des migrations intermédiaires, notamment à l’étranger, en ont-elles perturbé les responsabilités dès avant l’installation dans la capitale malienne ? Et au final, la précarité des « vieux » à l’enquête découle-t-elle des seules conditions de ce terminus migratoire, ou du fait que celui-ci a coïncidé avec des difficultés plus structurelles pour le pays et sa capitale ? La seconde observation porte sur la relève familiale construite par les « vieux ». Outre les données quantitatives du corpus, elle mobilise les entretiens qualitatifs et la forte tension discursive qui s’y manifeste entre norme et défaillance, en matière de responsabilité familiale et de respect des rôles aînés / cadets. Les perspectives de résidence, de mariage, de formation et de travail restent-elles concentrées sur Bamako ? Sont-elles les mêmes pour les enfants d’ego et pour d’autres jeunes qu’il a hébergés ? Selon quels sens dépendances et solidarités intergénérationnelles fonctionnent-elles ?

1. Construire une vie, modéliser un vieillissement entre précarité structurelle et précarité individuelle

Les natifs du nord du Soudan colonial ont en moyenne 66 ans à l’enquête, soit près de deux décennies de plus que l’espérance de vie malienne à la naissance [6]. Le fait de vivre à Bamako assure en général de meilleures conditions de vie et d’accès aux soins [7], et cette installation urbaine apparaît bien sans retour dans les entretiens menés. Mais elle s’y traduit dans des termes économiques souvent frustrants que l’on résumera en « toujours dans le travail » et « pas toujours dans la propriété » en 2008-2009.

1.1. Chronique d’une précarité annoncée ?

L’approche longitudinale permet en effet d’examiner les conditions du vieillissement, ici d’amont à aval des biographies considérées plutôt que rétrospectivement depuis leur terme, et de ne pas en réduire les facteurs explicatifs au seul terme migratoire. De ce point de vue, les « vieux » enquêtés présentent des faiblesses de « capacités » socio-économiques qui ne sont ni moins ni plus marquées pour leur futur que pour d’autres représentants de la même génération née dans un Soudan alors très rural.

L’échantillon se partage à parts égales entre des enfants grandis auprès de leurs parents et des enfants éduqués par un autre « tuteur », terme social et non juridique, souvent associé à la lignée maternelle dans la région d’origine. Alors qu’ego deviendra lui-même tuteur d’enfants de ses frères et sœurs, la distance qu’il aura prise en s’installant à Bamako le démarquera sa ses pères et de mères classificatoires qui ont contribué à l’éduquer ailleurs.

Le niveau d’étude est également faible, sinon réduit à zéro. Pour neuf des « vieux » enquêtés, les rares années d’« école française » ont été vécues dans la contrainte coloniale et dans l’évitement qu’elle a suscitée chez une population soucieuse de retenir ses aides-familiaux au gardiennage des animaux et au travail des champs ; au mieux de les amener à « suivre les maçons », à « accompagner les pirogues de marchandises » ou à « faire le boy popote » dans les chefs-lieux de canton. La capacité à s’exprimer en français, qui ne concerne qu’une minorité, s’est forgée plus tardivement dans la migration en ville. Les discriminations de la scolarisation deviendront surtout déterminantes dans la génération des enfants dont ego assurera la charge à Bamako.

Les nécessités précoces du travail n’ont pourtant pas débouché sur des trajectoires professionnelles directes. A l’exception des ressortissants de Tombouctou, qui profitent d’une culture technique de maçonnerie et d’une fréquente orientation vers la restauration, il est même souvent difficile de les résumer à un « métier », ou un emploi plus durable que les autres. Les activités de service exercées dans les quartiers urbains ont été multiples ; elles ont nécessité peu de capital d’entrée (blanchisserie, petite revente) mais ont dégagé de faibles bénéfices ; elles se sont montrées sans cesse tendues entre le « j’ai bien gagné dans ça » et le « ça a été bousillé quand je suis parti en visite au village » ; entre la « chance », assimilée à un destin personnel et à une bienveillance divine, et la « trahison », imputée aux pairs d’origine. Elles ont surtout fluctué sur des cycles d’épargne laborieuse et de gestion incertaine d’un petit fond de commerce, gradiant les revenus du commerce de trottoir à la boutique de quartier et à ses revers de fortune. Ces changements, qui n’ont maintenu que le statut d’actif « indépendant » dans l’emploi informel, s’alignent de plus sur ceux des lieux de vie. Ils participent du déroulement biographique depuis l’apprentissage jusqu’à la « fatigue » qui euphémisme alors la perspective d’une retraite sans couverture sociale. L’attente d’un soutien financier familial se fait au terme de profils modestes ou marqués par l’échec.

En soi la situation professionnelle est meilleure à l’âge de l’enquête que dans les épisodes de jeunesse, mais elle est alors davantage grevée par une charge de ménage alourdie : plus de 12 personnes en moyenne. Après des activités de début de vie rythmées par l’économie agricole, l’installation à Bamako, vers trente ans, marque une diversification de la gamme de petits métiers, au service de clientèles urbaines déjà approchées dans les migrations précédentes. Mais les profils sont encore erratiques, en recherche de contrats, ou à ambitions contrariées vers la boutique : portage, vente ambulante ou sur étal, repassage, couture, méca-nique, maçonnerie. Trente ans plus tard, ces activités sont loin de concrétiser une maturation systématique. Les plus chanceux ont progressé dans le petit entrepreneuriat : transport de sable de construction, location de bois de coffrage, aménagements de jardins privés et publics, dans lequel s’illustre la difficulté d’une relève familiale. Mais le plus grand nombre finit sur le dernier terme d’un itinéraire chaotique : un fabriquant de briques s’avoue en panne de commandes ; un homme de caste alterne quelques prestations auprès de co-originaires et d’irréguliers voyages commerciaux au Ghana ; plusieurs « vieux » n’ont de ressource que la géomancie ou de retourner à la culture de consommation, non sans incertitude foncière ; tandis que le seul employé de l’échantillon se soumet à des coûts de transport de plus en plus lourds pour garder son emploi de planton.

L’ensemble de ces expériences se trouve donc laborieusement capitalisé au fil d’une moyenne de 6,5 déplacements, internationaux, intra- et interrégionaux ou intra-urbains, depuis le lieu de naissance. L’inventaire précis des épisodes de mobilité est plus fiable que celui qui informera ensuite les parents. L’espace migratoire des « gens de Gao » se montre plus souvent orienté vers l’Afrique de l’Ouest que celui des « Tombouctoutiens », ce qui ajoute en moyenne une étape liée au départ puis au retour, forcé ou d’anticipation, vers le Mali. Le fait d’avoir été pris en charge par un tuteur à l’enfance densifie également ces trajectoires (1,5 étape supplémentaire) par rapport à ceux qui ont grandi dans la maison paternelle. Mais c’est surtout la ville de Bamako qui, après d’autres migrations de jeunesse, démarque de plus de deux étapes en moyenne les itinéraires les plus turbulents, ceux des locataires toujours ballottés en fin de vie, des itinéraires plus directs vers la propriété d’une maison à l’enquête.

Associés à des variables de début ou de fin de trajectoire, la mobilité bonifie donc inégalement les capacités d’ego pour assurer à son vieillissement une meilleure assise économique et résidentielle dans la capitale. L’élargissement du ménage à l’enquête [8] apparaît d’un côté comme la résultante positive d’un itinéraire migratoire dense (1,8 étape de plus en moyenne que les ménages les plus petits) qui a structuré l’espace social des futurs chefs de famille, et a débouché sur de constantes pratiques d’accueil quand ego atteint la maturité à Bamako. D’un autre côté, le profil des locataires montre une agitation urbaine non promotionnelle : « J’ai changé quatre fois de location. J’avais des difficultés à payer, les propriétaires me mettaient à la porte ou me proposaient des chambres en mauvais état. ».

Non seulement le fait de louer de petits logements d’une ou deux pièces dans « les cours des autres », mais aussi la mobilité spécifique des locataires sur le marché du logement, offrent donc un marqueur essentiel de précarité biographique. Les « vieux » en sont d’autant plus affectés que ce défaut de patrimoine leur est socialement honteux, en donnant la preuve de difficultés à « bien recevoir » parents et visiteurs : « Quand ils viennent ils dorment sous la véranda, parce que je n’ai pas de chambre pour eux. » Alors que l’hébergement est associé sans gêne aux épisodes de jeunesse citadine, à des liens sociaux forts à l’arrivée à Bamako, y compris avec épouse et premiers enfants, la durée de résidence urbaine souffre mal la persistance de la location à des âges plus avancés. Chez les natifs du Nord malien, cette précarité s’ajoute aux précédentes : le fait de venir d’une périphérie économique du pays dans les années 1970 ; le fait d’avoir connu le refoulement migratoire (Ghana en 1970, Nigéria en 1983) avant de s’en retourner au Mali. Le fait de naviguer ensuite entre des bailleurs à peine plus riches qu’eux reporte sur les marges de la capitale les chances d’accéder à un terrain. De quoi endurer les spéculations néo-coutumières puis les jeux de pouvoirs municipaux à partir des années 1990.

En entretenant leur capital relationnel par l’accueil de dépendants, les ménages propriétaires comptent en moyenne 14 personnes à l’enquête ; en manquant d’argent et entregents [9] pour « tenir rang » sur le marché foncier ou se satisfaire de transactions irrégulières, les ménages locataires se limitent à 9 personnes. Telles sont les deux polarités citadines auxquelles l’échantillon considéré renvoie plus largement, en croisant les logiques de l’âge et celles des « réalisations » économiques.

1.2. Les âges de la vie : « cycles » migratoires, étapes d’installation

L’âge moyen de toutes les étapes de mobilité vécues par ego depuis son enfance est de 27 ans dans l’échantillon considéré, soit un moment charnière au début de sa vie d’adulte. Malgré de fortes spécificités à l’installation à Bamako, puis à l’installation dans le quartier à l’enquête, l’ensemble des parcours dessine une chronologie moyenne cohérente au regard de migrants du Nord qui s’orientent vers Bamako plus tardivement que depuis le sud du pays.

Après une naissance que l’on peut marquer en 1943, l’arrivée à Bamako se situe vers 30 ans. En 1973, elle correspond de manière significative à « l’année de la grande sécheresse » qui est fortement ressentie aux latitudes sahéliennes, et motive de nombreux départs dans une décennie d’incertitudes pluviométriques. Dix ans avant l’ajustement structurel de l’économie malienne et la dévaluation qui accompagne durement le retour au franc CFA, et malgré le potentiel d’irrigation du fleuve Niger, le régime militaire de Moussa Touré consacre alors l’absence de perspective de développement au nord du pays.

Quant à l’installation dans le dernier logement bamakois, elle se fait en moyenne à 47 ans, vers 1989-1990, à la veille de la transition démocratique malienne. Mais l’avènement de la troisième République qui s’en suivra en 1992 entraînera un regain de spéculation foncière inédit dans l’histoire d’une capitale qui désormais comble son territoire régional. De ces âges de la maturité pâtissent en particulier les locataires. Pénalisés par des déménagements en série et par des relations dégradées avec les propriétaires, ils abordent le marché foncier avec plus de difficultés que ceux qui ont profité d’emblée d’opportunités d’achat dans les zones non loties de la capitale.

Les locataires sont en effet plus jeunes de cinq ans que les propriétaires. Mais à 63 ans ne pas être « chez soi » constitue un échec social. Or les premiers se sont installés à Bamako à peine plus tard d’un an que les seconds. C’est bien le dernier logement qui vient significativement plus tard, à 50 ans, du fait de turbulences résidentielles prolongées et sans garantir de stabilisation. Outre l’incertitude de la « retraite », celle de l’insécurité foncière s’est donc précisée en fin de vie. Il ne reste plus à ces arrivés tardifs au nord de Bamako qu’à compter sur les parcelles les moins gratifiantes à flanc de colline, ou sur un détour par un terrain agricole, désormais hors du District, pour démarcher leur accès à la propriété. Les stratégies sont connues à l’égard d’intermédiaires de toutes sortes, mais pas toujours payantes ni épargnées par les aléas [10].

Par delà cette chronologie d’ensemble, une exploitation fine de la collecte biographique permet de comparer les étapes de migration intérieure ou internationale et les étapes urbaines de mobilité. L’échantillon montre un enchaînement cohérent des lieux de vie inventoriés : dès la colonisation, les ressources migratoires des Maliens du Nord opposent clairement un début de cursus en régions ou en Afrique de l’Ouest, durant lequel les expériences urbaines et rurales s’équilibrent déjà, et une suite dans la capitale malienne dont 91 % des étapes sont vécues en autonomie résidentielle. C’est comme adulte qu’ego y rend compte de ses déménagements. Tous ces changements de lieux se trouvent ainsi gradués : le passage par un tuteur justifie la plus grande jeunesse moyenne (16 ans) des étapes dans les régions du Soudan puis du Mali ; « l’aventure » économique et la migration d’émancipation des jeunes gens place les étapes ouest-africaines en position intermédiaire (22 ans). La reconversion migratoire des adultes, décidés à se fixer et à établir une famille à distance du Nord, fonde la moyenne la plus élevée (38 ans) pour les étapes de mobilité à Bamako.

Parcours rapides vers la propriété ou changements de quartier plus difficiles à vivre, ce mouvement intra-urbain est bien centrifuge : il progresse des vieux quartiers coloniaux et du péricentre loti dans les années 1960 vers de nouveaux fronts irréguliers d’installation. Il renvoie aux phases d’étalement qu’a connu Bamako depuis l’indépendance, par « trames » administrées ou par occupation « illicite ». Mais c’est bien cette mobilité résidentielle urbaine qui vient en tête du tableau des changements de lieux de vie (37 % des segments de mobilité). Elle est même majoritaire quand ego se trouve déjà en autonomie résidentielle, c’est-à-dire adulte, au départ d’une précédente étape.

Les autres destinations relèvent d’effectifs plus fragmentés : 23 % des mouvements s’orientent de localités maliennes (hors Bamako) vers d’autres dans les régions, la plupart du temps quand ego n’est pas en position de décider pour lui ; 13 % des mouvements s’orientent vers Bamako depuis les régions du Mali, en conduisant plus sûrement ego vers l’autonomie résidentielle ; le départ en migration internationale, depuis les régions du Mali représente enfin 9 % des segments de mobilité. Le Niger et surtout la Cold Coast, devenue Ghana, signalent ici un espace migratoire rodé depuis le Nord-Mali, en particulier pour les « gens de Gao » riverains de la boucle du Niger [11]. La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Nigéria constituent des destinations mieux partagées par les autres Maliens. Ces orientations débouchent sur des cas non négligeables de déplacements internes aux pays d’exode ou dans l’ensemble ouest-africain ; puis sur des modalités diverses de rapatriement au pays : expulsions collectives, retour précipité ou délibéré ; passage par le village, échec d’un nouveau départ sur l’étranger, orientation directe sur les meilleures opportunités économiques du Mali.

Au total, Bamako est bien la destination de 54 % de ces mouvements, mais depuis des lieux plus divers que ne le suggère la crise agraire. Tant la migration à l’étranger, qui concerne 17 % des segments de mobilité et plus de la moitié des « vieux » enquêtés, que la mobilité intra-urbaine au rythme de l’expansion de Bamako, concourent donc à la maturation d’ensemble de l’échantillon. C’est dans cet enchaînement que se comprend le décalage de chronologie des déplacements impliquant la capitale malienne : l’arrivée à Bamako depuis les autres régions se produit vers 30 ans, quand le pays s’enlise dans son marasme économique ; mais la mobilité résidentielle interne à la ville se résume à une moyenne de 42 ans.

Le détail de ces cursus urbains fait ainsi osciller le processus de vieillissement entre bonification de la migration et précarisation des conditions de vie. En situation d’hébergement gratuit, par un parent ou un ami, ego a atteint 31 ans en moyenne et s’est marié une première fois dans la plupart des cas. De là il passe à 33 ans d’un hébergement à un autre hébergement (19 cas), et à 39 ans d’un hébergement à une location (9 cas). Le manque de maturité urbaine est encore patent, mais l’accès au sol urbain et la construction d’une maison restent ouverts au milieu des années 1970, à condition de s’éloigner des quartiers centraux dans lesquels l’héber-gement se réalisait précédemment. Les étapes en propriété sont plus tardive (42 ans en moyenne). Elles correspondent au milieu des années 1980 quand la périphérie Nord de Bamako connaît une forte poussée de son peuplement [12]. L’accès à la propriété du dernier logement n’est jamais direct. Il se fait à 41 ans pour ceux qui sont venus de l’hébergement à l’étape précédente, et à 43 ans pour ceux qui sont passés par la location. Dans tous les cas, il se démarque des étapes en location dont la moyenne d’âge est plus tardive. A 45 ans et à la veille de changements décisifs pour le Mali et pour sa capitale, se confirme un retard de parcours et un manque de capacité à « s’assoir » dans une dernière demeure et son environnement social. Ce « trop tard » est explicite dans les entretiens : non seulement à cause d’occasions foncières non ou mal saisies « quand les enfants se sont multipliés », mais surtout parce que la conjoncture a changé en plombant les meilleures résolutions : « c’est devenu trop difficile ! » « Même les non lotis sont devenus inabordables ! »

1.3. Bonifier la migration, construire une relève

La dette familiale forgée dans les localités d’origine naît d’abord de trois cas de figure qui décalent entre elles les lignées des ascendants d’ego. Celle de la mère n’est pas nécessairement plus figée sur une localité de référence ; celle du père apparaît inégalement bousculée par l’économie coloniale ; celle du tuteur, qu’ego a dû parfois suivre dans son enfance, montre les mêmes attaches régionales. Le premier cas de figure est celui la stabilité :

« Ils étaient quatre enfants de notre grand-maman : deux marabouts, un berger, mon père, et un cultivateur. Ils sont tous nés et morts à Ansongo, ils n’ont pas bougé. Mon père a jamais quitté Ansongo si c’est pas une semaine pour vendre des vaches au Niger. »

La migration se présente ensuite comme un cas rare, des faits isolés dans la famille : formation maraboutique au Niger, voyages commerciaux des hommes, mariages des femmes, service militaire colonial, effet tardif de la sécheresse.

« Les deux sœurs et les cinq frères de mon père sont tous restés à Tombouctou, sauf un qui n’arrive pas à retourner parce qu’il a quitté la maçonnerie de ses ancêtres pour devenir cordonnier dans la brousse de Mopti. » « Les frères et sœurs de ma mère sont tous de Bourem. C’est l’adjudant-chef de police seul, mon oncle, qui était sorti dans leur famille. »

Le troisième cas de figure est enfin celui de la migration comme expérience collective, en particulier chez les jeunes, conduisant certains à essaimer dans une autre région ou à « sortir définitivement » : « J’ai aussi deux oncles maternels qui faisaient des allers-retours au Ghana au temps colon. A Kumasi ils partaient au marché pour prendre les bagages des femmes. Dès qu’ils se sont mariés, ils sont restés à Ha. » « Mon père a des frères qui sont allés au Ghana, même un qui était carrément installé et qui est décédé là-bas. »

A la différence de quelques glissements agraires dans le Sahel malien, vers des périmètres irrigués ou de meilleures disponibilités foncières, l’orientation ghanéenne n’est pas toujours reprise dans la génération d’ego. Et les enfants des « vieux » qui ont fait le Ghana ne suivront guère cette voie après les années 1970, au profit de l’Afrique francophone.

L’histoire matrimoniale d’ego fait-elle alors différence par rapport à celle de ses parents ? A l’enquête, la plupart des « vieux » déclarent un seul mariage encore actif. L’échantillon suggérerait-il un rétrécissement délibéré de familles désormais citadines, qui se démarqueraient de références rurales acquises au milieu du 20ème siècle ? Le suivi biographique est en réalité plus complexe.

De l’arrivée en ville à l’enquête, la part du célibat disparaît rapidement, tandis que progressent la cohabitation avec une seule épouse et secondairement la polygamie. L’avan-cement en âge multiplie surtout les écarts entre le nombre d’épouses aux différentes étapes de vie (19 à l’enquête, dont une seule résidant hors de Bamako) et le nombre total d’unions enregistrées par l’échantillon (40). Avec 2,7 mariages en moyenne, ego a perdu 1,1 épouse durant sa vie matrimoniale. Dans une minorité de cas la situation est stable puisque l’unique mariage se maintient jusqu’en fin de vie. Mais tous les autres cas comptent plus de mariages que d’épouses à l’enquête. 24 épouses ont été perdues, par séparation plus souvent que par décès ; quatre hommes « grands marieurs – grands perdants » font le contrepoids aux six « maris restés monogames ».

Aucun cas de polygamie ne débouche donc sur la pérennité de tous ses mariages. Depuis le Nord du Mali en particulier, on mesure son rôle dans la constitution de la descendance. Mais les épouses de ces unions interrompues ne viennent pas toujours de localités différentes de celles d’ego ; leurs contributions à ses enfants ne sont pas non plus homogènes. L’instabilité matrimoniale a d’ailleurs suscité des effets contradictoires : tantôt en accroissant la charge de dépendants accueillis chez ego, en y incluant des parents de ses épouses : réussite urbaine ! Tantôt en désolidarisant les aînés de sa descendance, nés de mères divorcées, à l’égard de leur fratrie fadenya [13] : conflits déplorés ! Les mariages restés actifs au vieillissement ne sont justement pas favorables aux premières épouses des multi-mariés, et profitent plus souvent aux deuxièmes épouses dans l’échantillon.

2. L’espace relationnel d’ego : dette familiale, charge éducative, relève générationnelle

Faute de politique d’assurance vieillesse, les migrants âgés se retrouvent face à la famille qu’ils ont construite en ville, non sans ruptures d’unions. Mais au-delà du cadre résidentiel du ménage, la lignée d’origine, quand elle existe [14], se transpose symboliquement voire physiquement dans la capitale, pour fonder perspectives et limites des solidarités intergénérationnelles.

A l’enquête, la position économique des « vieux » ne donne qu’une vision partielle de la charge familiale qu’ils ont assumée dans une métropole ouest-africaine : des jeunes autrefois hébergés sont partis, les uns « sans donner de nouvelles » et avec une ingratitude désavouée publiquement, les autres en payant de retour leur formation à Bamako [15] ; quant aux enfants mariés d’ego, dans un éventail de 14 à 52 ans, ils n’ont pas toujours dé-cohabité. Les « vieux » les plus chargés ne sont pourtant pas ceux qui donnent le plus d’arguments à la précarité, car la charge de la famille est convertie en valorisation sociale de son chef auprès des voisins. Non seulement le décalage entre les origines d’ego, dans une région économique périphérique, et l’environnement urbain de ses enfants, mais aussi le décalage entre sa descendance directe et d’autres jeunes hébergés en même temps, expriment ces tensions fortes entre responsabilités et contraintes et leur traduction en termes moraux : devoir, défaillance, épreuve religieuse [16].

2.1. Des origines à la descendance : contrats migratoires et éducatifs

Avant d’être confrontées aux difficultés de la vie urbaine, les responsabilités sont d’abord établies par les normes sociales d’origine. Recyclées dans une double maturation, celle des individus et celle de la ville, elles deviennent redevables de nouveaux environnements et conjonctures. A l’enquête, 36 des 39 pères, mères et tuteurs des « vieux » enquêtés sont décédés depuis longtemps ; la moitié de leurs frères et sœurs ne sont plus en vie. Comme l’ont montré plus haut les profils de sédentarité et de mobilité parmi les ascendants d’ego, les références sont déjà plurielles dans le background d’ego.

Le contrat qui affecte la génération née dans les années 1940 est d’abord migratoire : pour être sortie à l’extérieur, ou pour avoir d’emblée préféré la capitale du pays, sans moyen ni intention ensuite de s’en retourner au Nord. Car à défaut d’identifier de bonnes raisons d’y investir, il s’agit de redistribuer au moins occasionnellement les bénéfices de la mobilité : dons en cas de sécheresse, prélèvement dans les ressources matrimoniales, formation de natifs du village. Le contrat devient alors éducatif entre deux fratries reliées à ego : la sienne propre, et celle qu’il a constituée par ses mariages. Il s’agit de garantir des liens forts entre enfants « même père même mère » (badenya), et ce au risque des liens « même père pas mêmes mères » (fadenya) ; de pérenniser la pratique du confiage d’enfants de la jeunesse d’ego, chez un tuteur, à son vieillissement comme hébergeant lui-même.

A cet égard, la place d’ego dans sa propre fratrie pourrait influer sur le contrat migratoire : en le surchargeant de devoirs de redistribution ou au contraire en le déresponsabilisant à l’égard du village. Elle joue d’abord sur le fait de pouvoir en « sortir » ou de devoir y rester quand les autres sont moins autonomes ou plus libres de leurs mouvements. Sur les 67 frères et sœurs badenya dont le rang de naissance est enregistré à l’enquête, on compte ainsi deux tiers d’aînés à ego et un tiers de cadets. La proportion des aînés à ego est plus forte encore dans la fratrie fadenya, mais celle-ci est reconstituée moins sûrement. Cette distribution d’ensemble confère une place de cadet à ego, dont moins de charges et plus de dépendance seraient attendues dans les terroirs d’origine. Le vérifient, a contrario, les quelques cas qui se décrivent comme « l’aîné des garçons » [17]. Mais nombre des « vieux » d’aujourd’hui ont quitté leur village sans guère d’entrave ni trop d’attentes, quand ils n’en ont pas été obligés en étant confiés à un marabout.

Mais en prenant de l’âge à distance des régions d’origine, ego gère sa dette migratoire et éducative en reconsidérant son rang dans la fratrie : il ne s’agit plus seulement de prendre en charge des parents restés sur place : « nourrir, vêtir, payer l’impôt », mais de les associer sélectivement à l’environnement de la capitale. Au-delà des simples visiteurs, c’est en effet l’accueil des enfants de la « grande famille » qui fait ressortir la plus-value de Bamako : moins une rentrée d’argent prête à financer un stock de céréales ou une dot matrimoniale, mais des perspectives de travail rémunéré pour les actifs, d’apprentissage pour les enfants, dans un marché du logement inaccessible aux villageois. Ici ressortent clairement les différences de traitement des besoins d’une fratrie badenya par rapport aux frères et sœurs de type fadenya [18].

Précoce ou différée, directe ou rodée par une expérience internationale, la migration vers Bamako renverse donc l’infériorité statutaire associée à un cadet, et confère à ego une responsabilité particulière au regard de frères moins mobiles. Cet effet de rareté, ajouté à la destination d’une capitale, a donne à l’échantillon un profil de vie plus envié que le fait de rester ou de retourner au Nord après une expérience de jeunesse. Mais dans les rares cas où ego n’est pas le seul à Bamako parmi ses frères, son statut de cadet relatif joue de nouveau : en l’orientant d’abord chez ces aînés, à l’arrivée en ville ; en détournant ensuite vers eux nombre de visiteurs et d’hébergés familiaux.

2.2. De l’espace relationnel d’ego : opportunités, obligations et défaillances, d’une génération à l’autre

Les 24 personnes reliées à ego en moyenne radiographient le recul familial d’une vie. Les variations de nombre et de contributions des différentes générations sont sensibles dans l’échantillon. Mais on se limitera au fait que les propriétaires à l’enquête ont mieux densifié cet espace relationnel (11 personnes de plus que les locataires) en « capitalisant » le soutien puis la charge de parents et tuteurs, frères, sœurs et pairs de la même génération, enfants confiés, éduqués ou hébergés significativement. Pour les locataires en fin de vie, le défaut de capacité fonctionne dans les deux sens : l’étroitesse du réseau familial les a sans doute privés d’aide pour s’insérer vite à Bamako ; mais le fait de rester dans de petits logements contrarie en retour l’ambition de recevoir parents et visiteurs.

Les étapes de jeunesse comptent donc dans ce futur bamakois, en graduant ainsi le potentiel familial : 17 personnes pour les « vieux » nés dans un simple village, 21 pour les natifs de chefs-lieux de cercle, et 30 pour les natifs d’un chef-lieu de région. Mais c’est plus tard que se creusent les différences. Les mariages multiples n’augment significativement cet espace relationnel qu’au-delà de trois unions. Plus ego s’installe surtout tôt à Bamako (dans les années 1950 et 1960), puis dans le quartier où il vieillira (une décennie plus tard), plus l’effectif des personnes qui lui sont reliées est grand au regard des migrants et des résidents les plus tardifs dans les années 1980 et suivantes. Enfin, la différence de taille des ménages élargis et des ménages resserrés à l’enquête joue à plein, en donnant au référent des premiers 20 personnes de plus.

Dans ce corpus de parents, toutes générations confondues, 2,2 personnes sont décédées pour une encore en vie. On compte 150 femmes pour 199 hommes, le solde revenant à quelques informations non individuées. Le déséquilibre des sexes est lié à la présence de tuteurs parmi les ascendants, tous masculins. Par les jeunes qu’ego a accueillis significativement chez lui, de plus, il a privilégié des garçons et a probablement oublié des séjours de parentes de ses épouses.

Les générations sont surtout inégalement représentées :

- les ascendants (39 personnes, soit 2,6 en moyenne) contribuent pour 11 % à l’ensemble, et confirment les passages par la maison d’un tuteur ;

- les fratries (122 personnes, soit 8,1 en moyenne) contribuent pour 34 % à l’ensemble. La fratrie badenya domine en nombre. L’information relative à la fratrie fadenya est plus floue, et se trouve dépassée en effectifs par des fratries d’adoption (enfants du tuteur et autres pairs) ;

- les descendants (198 personnes, soit 13,2 en moyenne) contribuent pour 55 % à l’ensemble. Mais alors que les enfants d’ego qu’il n’a pas élevés ne représentent que 3 % de ce groupe [19], les enfants qu’il a hébergés significativement sans être leur père (un tiers) font un contrepoids notable à ses enfants propres qu’il a élevés (64 %).

On retient donc le poids déterminant de la dernière génération et le fait qu’ego a reçu plus d’enfants des autres – la moitié en effectif de ses propres enfants – qu’il a chargé les autres des siens. Ces enfants lui viennent essentiellement du Nord malien. Le fait d’être à Bamako quand ses pairs le sont peu, confère à ego une charge que son rang dans les fratries d’origine justifierait a priori peu. La dette familiale s’est donc doublement déplacée : vers un cadet et vers le citadin qu’ego est devenu dans la capitale.

Cette distribution des générations « amont » et « aval » à ego varie sensiblement. Mais leur comparaison d’ensemble souligne un écart de relève entre la fratrie « même père même mère » d’ego (4,5 personnes nées de sa mère, en oubliant certainement des décès en bas âge), la plus chargée d’affect, et ses propres enfants dans la génération suivante (8,9 personnes). Il s’agit ici d’un cumul de plusieurs mères. Rapportés au nombre d’unions contractées par ego, cela revient à plus de trois enfants par épouse quelle qu’ait été la durée de son mariage. Plus qu’une volonté de réduire la natalité dans ces proportions à Bamako, ce dernier ratio vient du fait que séparations et décès ont interrompu des cycles de fécondité chez les mères (ils reprendront dans un mariage ultérieur à ego). La charge globale des enfants d’ego vient bien du fait que les mariages polygamiques et successifs ont joué leur rôle de « relève » pour maintenir une natalité forte autour d’ego ; d’autant que les décès ont prélevé un tribut de 23 % des enfants d’ego, en bas âge ou élevés par lui. Avec une descendance jeune, qui reste encore beaucoup logée chez ego, il renvient à seulement 18 épouses présentes à l’enquête d’en organiser le quotidien domestique. Quels que soient les liens maintenus avec leur génitrice, les 133 enfants d’ego ont été « redistribués » par son histoire matrimoniale, jusqu’à la charge éducative finale.

Avec le niveau de scolarisation et d’occupation que l’on verra plus loin, la pyramide des âges des enfants d’ego toujours en vie apparaît alors décisive pour lui trouver des relais. Encore faudra-t-il relativiser : ces enfants sont nés à Bamako ; ils sont moins concernés que leur père par les ressources matrimoniales d’origine, et moins enclins que lui à assumer un contrat migratoire, la charge des visiteurs du Nord. Ces fratries se retrouvent de plus fragmentées par divorces et décès, qui peuvent avoir perturbé les références éducatives d’ego. Pour ceux dont l’âge à l’enquête est connu – les quatre cinquième de ces enfants –, on compare ainsi les 108 enfants d’ego élevés et confiés par lui, et les 28 autres jeunes hébergés à Bamako. Ce dernier groupe apparaît en fait contrasté entre deux cas de figure : les jeunes qu’ego a pris en charge au début de sa vie d’adulte (un tiers de l’effectif), dont les classes d’âge (de 22 à 42 ans) dépassent celles de ses propres enfants ; et les jeunes qu’ego a pris en charge en relais de sa descendance, en particulier des petits-enfants confiés par leurs parents.

Le problème de relève se trouve donc essentiellement dans la moyenne d’âge des enfants d’ego, inférieure de plus de 43 ans à la sienne : à 20 ans, ils ne sont en situation ni professionnelle ni matrimoniale ni résidentielle de contribuer aux charges de la maisonnée, de se préparer eux-mêmes à quitter le ménage du « vieux », de pouvoir à ses besoins et ceux d’une fratrie plus jeune. Déjà certains aînés ne se montrent pas à la hauteur en abordant l’âge adulte :

« Sa femme en fait les frais tous les jours. Elle ne contribue pas à la cuisine de sa belle-mère. Mon fils (25 ans) a déménagé avec moi à Sikoro. C’est là qu’il a fait son école. Après il a abandonné pour le commerce. Il faisait le transitaire entre Sévaré et Bamako pour le mil. Mais ses activités ont décliné. Tout le monde a dit que c’est parce qu’il n’a pas suffisamment assumé les charges de la famille. Aujourd’hui il se retrouve à faire le vendeur ambulant ! Il a ses gosses de 4 ans et 1 an qui sont nés chez moi. C’est moi qui les héberge, je paye pour son impôt. »

« Mon premier garçon (40 ans), il habite dans ma maison, il doit contribuer. Mais il le fait pas. J’étais même décidé de le faire sortir ici, mais les hommes de la famille m’ont prié de le laisser. Même les gens avec lesquels il travaille, ils payent leur location, ils donnent leurs condiments, ils font tout. Et lui ici, il contribue rien ! Il est marié, il a trois enfants. C’est moi qui les élève ! Son petit vient de rentrer à l’école, lui il paye pas. Il achète pas le mil, il paye pas le prix de condiment, pas de courant, rien ! Alors que c’est moi qui l’ai fait devenir jardinier ! Un garçon comme ça si tu le mets dans la famille, il fera des histoires avec ses frères. Alors que normalement c’est la fierté de s’occuper de ses parents à son âge. »

2.3. De la charge à la relève ?

Reste en effet à anticiper sur le futur de cette relève démographique, et sur sa capacité à offrir une relève financière à ego : soit en dé-cohabitant, ce qui dans l’immédiat décharge les « vieux » de coûts de subsistance et de formation ; soit en y contribuant sur place.

Figure 2 : Lieux de vie dans deux générations familiales reliées à ego

Contrairement à leurs « pères » et « mères » classificatoires, tous natifs du Nord malien, contrairement aussi aux jeunes qui ont été hébergés pour quelques années chez ego, nés aux deux tiers dans les régions d’origine, la descendance directe d’ego est née à Bamako à 91 %. A l’enquête, les frères et sœurs d’ego se sont un peu éloignés des régions d’origine, au profit de la capitale malienne, tandis que ses enfants se sont moins éloignés de Bamako et y restent dans des proportions supérieures aux jeunes hébergés par ego. Leurs autres lieux de vie concernent moins les régions d’origine d’ego que l’étranger ou de nouvelles destinations au Mali. Là encore ils se démarquent des hébergés, dont les mouvements ultérieurs à Bamako sont principalement de retour au Nord. C’est le résultat d’une moyenne d’âge encore basse : la mobilité n’est pas encore amorcée pour les plus jeunes, elle suit les déménagements urbains d’ego pour les enfants d’âges intermédiaires, elle se fait l’écho du premier mariage des filles, à un âge souvent précoce dans les familles Sonrhaï, ou d’une opportunité d’emploi pour les garçons.

Mais la décohabitation des enfants mariés n’est pas systématique. Même après 40 ans, une formation médiocre a conduit les garçons, comme les maris des filles, aux mêmes difficultés économiques que celles que leurs pères ont subies avec l’ajustement structurel et les dévaluations. Depuis 1983, leurs effets sociaux au Mali ont sacrifié l’école, l’emploi des jeunes dans le secteur public, et la gestion foncière urbaine. Or les enfants d’ego qui vivent encore à Bamako à l’enquête, bien que pas tous dans le quartier du père, ont à peine 19 ans en moyenne. Ils sont manifestement plus jeunes que ceux résidant à l’étranger (30 ans) ou dans les deux régions d’origine (32 ans).

Les rétentions chez ego et les changements de maisonnée sont ainsi observés plus finement depuis la capitale pour les seuls enfants qui sont encore en vie. Les 76 toujours logés chez leur père représentent 69 % de ce dernier corpus, et se partagent à égalité entre filles et garçons. 9 sont en bas âge. 44 sont des élèves, dont le spectre d’étude est plus large que celui de leur père, selon des offres institutionnelles plus diverses. Mais ego se montre souvent mal informé, reste attaché au « franco-arabe », et place l’école coranique en substitut des échecs scolaires. A l’adolescence, ces élèves ont pris du retard, et ne sont que pour dix et six d’entre eux dans l’enseignement secondaire et au lycée ; le seul cas d’études supérieures (les autres ont quitté la maison d’ego à l’enquête) concerne une fille vouée à être infirmière. Les attentes restent donc minces et de moins en moins volontaires pour contourner le bas niveau de l’école publique malienne.

D’autres étapes de formation sont encore moins représentées : 4 garçons sont apprentis ; 7 « ménagères » attendent le mariage ; 2 inactifs attendent l’aventure migratoire dans un format qui n’est plus celui de leurs pères : « Il a fait l’école mais il n’a pas dépassé septième année. Il faisait rien. Y a plus de six ans qu’il cherchait à partir, chercher du travail en Europe, de préférence en Amérique. »

Finalement seuls 14 jeunes, dont 3 filles, présentent donc des activités rémunératrices. C’est bien sûr une proportion insuffisante pour compléter les revenus d’ego ou soulager ses dépenses. D’autant que les filles ne sont pas directement attendues pour reverser les gains d’un petit commerce dans l’économie domestique. L’inventaire des activités des garçons justifie de même que le mariage et surtout la décohabitation paraissent encore incertains, à la différence de ceux qui ne logent plus chez ego. En dehors du commerce qui joue un rôle de refuge quand d’autres formations n’ont pas débouché, ces petits emplois urbains indépendants ne ressemblent que dans un cas à ceux exercés par les « vieux ». L’ambiance est à la débrouille individuelle après une scolarité peu concluante, mais avec peu de pression familiale sur les cadets de lignée.

Pourtant, 9 des enfants logés chez ego sont déjà mariés. Mais il convient de distinguer les attentes résidentielles et domestiques. Les 4 filles apparaissent simplement retardées dans le fait de « suivre leur mari » : par le fait d’être encore élèves à un niveau prometteur ; d’attendre que la maison conjugale soit terminée ou que soit conclu un processus matrimonial long ; ou de ne pouvoir suivre un mari navetteur saisonnier. Avec une présence qui n’est pas censée durer, elles ne sont pas stigmatisée y compris quand elles sont avec enfants en bas âge ou quand elles reviennent chez leur père après une période de décohabitation.

Quant aux 5 garçons, ils font tous partie des actifs du ménage d’ego mais ne sont pas relayés économiquement par leur épouse, ménagère chez ego : on touche du doigt la tension générée par un manque de contribution de ces jeunes adultes restés dépendants, surtout quand ils sont ainsi plusieurs à charge chez leur père, qu’ils font défaut à une obligation de fils aîné, ou quand ego est encore locataire. Car la perspective est bien celle de la durée. Les « vieux » comprennent les difficultés auxquelles sont confrontés ces enfants sur le marché du travail ; mais ils se montrent moins indulgents à leur égard qu’avec les villageois venus se soigner à Bamako et « parasiter la maison pendant la saison sèche ».

Les 34 enfants restants, logés chez eux après décohabitation, sont finalement les moins nombreux des enfants en vie. Ils comptent d’ailleurs plus de filles (24) que de garçons (10). Leurs lieux de résidence à l’enquête doivent moins à l’espace social d’ego et montrent une plus grande diversité migratoire. Chez les filles, le mariage est un motif déterminant de décohabitation, soulagement pour leur père qu’elles payent d’un nouveau défaut d’autonomie résidentielle en étant « hébergées par leur mari ». Encore faut-il relativiser les effets géographiques de ce passage à l’âge adulte : le mariage n’assure pas toujours immédiatement le départ des filles (supra), ou le concrétise « dans le quartier » voire « dans la maison d’à côté ». L’espace matrimonial des filles est en effet pauvre dans cette périphérie de Bamako, dans un spectre économique comparable à celui d’ego pour leurs maris. Elles sont alors « ménagères », éventuellement engagées comme leurs sœurs dans la « vente de bricoles ».

9 des 13 Bamakoises se trouvent ainsi dans l’environnement résidentiel de leur père, et 4 vivent plus loin aux marges de la capitale : une nouvelle périphicité qui n’augure pas d’un bon standing. Parmi les 10 autres dont le lieu de vie est connu, 3 sont dans la localité d’origine d’ego, du fait de mariages familiaux, 7 sont dans d’autres régions du Mali ou Afrique de l’Ouest. A l’exception d’une enseignante, leurs activités sont à la mesure de celles des maris : cultivateur, jardinier, marabout, vendeurs de volaille, de pain, de poisson ou de friperie, tailleur, chauffeur ; quatre époux seulement relèvent de la fonction publique. Les contacts avec la maisonnée d’ego s’alignent donc sur la dualité des Bamakoises et des plus distanciées. Pour les premières, la quotidienneté de leur interaction avec la maisonnée d’ego ne garantit à ce dernier aucun soulagement de sa charge économique. Les visites des secondes sont plus occasionnelles, notamment depuis l’étranger. Mais elles ne débouchent pas d’avantage sur la réciproque, car il n’est pas d’usage qu’un « vieux » se déplace chez ses gendres.

Quant aux rares fils d’ego ayant dé-cohabité, ils sont haut placés dans les fratries. Ils ont fait plus que leurs sœurs l’expérience d’étapes intermédiaires entre Bamako et leur lieu de vie à l’enquête. Mais ils sont proportionnellement moins mariés que les filles sorties de chez ego : 4 cas sur les 10, dont un a laissé son épouse scolarisée chez son père tandis qu’il est affecté en région. C’est la conséquence d’abord d’un âge au mariage plus tardif pour les garçons que pour leurs filles, une tendance générale au Mali mais accentuée dans les milieux peu scolarisées. Le coût du mariage pèse surtout plus durement chez les jeunes générations de Bamako [20]. C’est donc aussi la conséquence d’un défaut structurel de moyens, à l’exception de salariés en régions, pour dé-cohabiter comme elles le souhaiteraient.

Leurs lieux de résidence se partagent entre Bamako (mais avec quelques quartiers lotis de meilleur standing), de nouvelles localités au sud du Mali et à l’étranger (Lomé au Togo, Philadelphie aux États-Unis). Malgré la troncature biographique de cette génération d’enfants, qui justifie l’écart global de mobilité entre ascendants et descendants reliés à ego, la diversification des destinations se poursuit donc comme une forme de relève migratoire par rapport aux références héritées d’ego : nord du Mali, Ghana et Niger.

Les activités des garçons s’émancipent de même de l’univers tracé par les « vieux », avec de nouvelles qualifications : chauffeurs, électricien, et surtout trois salariés employés dans les services : gérant d’hôtel, enseignant, agent commercial. Ces trois-là se distinguent en ayant migré vers des environnements plus prestigieux, et par des épouses scolarisées promises à l’emploi. Mais assurément l’effectif est bien faible pour tirer ego vers une retraite décente et pour tirer le reste de sa descendance vers de meilleures perspectives de formation ou de mariage.

Conclusion

Constitués autour de migrants vieillis dans la capitale, les corpus de l’enquête Ego Fratries Générations illustrent donc la redistribution des lieux de vie vers un environnement urbain au Mali. De cette recomposition des espaces migratoires, qui s’est jouée sur trois générations, ego est bien le pivot : entre le legs de ses ascendants, la destination bamakoise qui l’a finalement démarqué dans ses fratries, et sa propre relève démographique : encore dépendante mais déjà plus individualisée. L’enquête apporte ainsi deux séries de conclusions, relatives aux traitements biographique et intergénérationnel. Les facteurs d’un vieillissement précaire sont d’abord à rechercher au fil des itinéraires, non à leur seul terme, et en suivant les évolutions du contexte macro-économique dans lequel ego s’insère en Afrique de l’Ouest. Le champ des possibles apparaît rétréci d’abord par la déstructuration des environnements sahéliens et par les difficultés économiques du Mali à partir des années 1970, quand ego entame sa vie d’adulte. Il est ensuite rendu plus sélectif par les mutations politiques et financières de la troisième République, à partir des années 1990, et plus discriminant pour les habitants d’une ville restée informelle dans la mondialisation, quand ego a atteint la maturité.

Le second apport de l’approche longitudinale vient de l’analyse de l’espace relationnel relié à ego par trois générations : de la première moitié du 20ème siècle, encore coloniale, au seuil du nouveau millénaire, voué à la réduction de la pauvreté. Tant le ratio actifs / dépendants des familles considérées à Bamako, que la réalité des contrats migratoires et éducatifs hérités des régions du Nord, montrent que les relations intergénérationnelles ne permettent plus aux aînés du Mali de « tenir rang » dans la vie urbaine. Il en va plus généralement d’une société et de sa capacité à affronter la suite de la transition démographique, si celle-ci maintient l’absence de politique sociale et d’assurance vieillesse à l’égard d’une majorité de ses migrants internes, citadins des quartiers déshérités, actifs des petits services, et chargés de famille.

[1] Antoine P., Golaz V. (eds.), 2010, « Vieillir au Sud : une grande variété de situations », Autrepart, n° 53 : 3-15.

[2] Projet « Mobilités ouest-africaines » coordonné par Monique Bertrand : Programme ANR-AIRD « Les Suds » / UMR 201, 2008-2011.

[3] La désignation est reprise du terrain et ne participe d’aucune stigmatisation.

[4] BERTRAND M., 2011, De Bamako à Accra. Mobilités urbaines et ancrages locaux en Afrique de l’Ouest, Paris, Karthala.

[5] Les discussions dépassent en moyenne quatre heures, sur deux entretiens, et débouchent sur une transcription en 402 pages des deux volets biographique et pluri-générationnel.

[6] OMS Mali : heald profile, 2010 : 48 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes (données 2008).

[7] 158 décès pour 1 000 naissances vivantes en milieu urbain, 234 en milieu rural (World Health Statistics, 2010).

[8] Les ménages « étriqués » (6,5 personnes en moyenne) expriment avant tout un cumul de précarités résidentielles et économiques, un désaveu de capacité plus qu’un choix de restreindre la descendance. Parmi les ménages plus épanouis, on distingue les élargissements temporaires (hébergement de bonnes, de visiteurs sur plusieurs mois) ou mesurés (présence de petits-enfants, de collatéraux), dans lesquels les dépendants restent moins nombreux que le noyau familial et la charge du ménage ne dépasse pas 14 personnes, et les élargissements plus chargés (20 personnes) qui font jouer les alliances matrimoniales.

[9] VUARIN R., 1994, « L’argent et l’entregent », Cahiers des Sciences Humaines, Vol. 30, n° 1-2 : 255-273.

[10] « Les deux terrains que j’avais trouvés c’était en même temps. Je les ai payés 27 500 francs maliens à l’époque. Mais l’autre acheteur de la même personne a construit tout de suite dessus, et moi j’ai perdu. »

[11] Les mêmes populations Sonrhaï migrent aussi depuis le Niger frontalier vers le Ghana : BERTRAND M., 2010, « Migration internationale et métropolisation en Afrique de l’Ouest : le cas des Zabrama du Grand Accra (Ghana) », Espace Populations Sociétés, n° 2-3.

[12] La désormais Commune I vient en tête des six communes de Bamako. Sa contribution s’est accrue de 1976 à 1987 pour atteindre 19 % de la population. Au recensement suivant de 1998, elle ne sera dépassée que par les deux communes méridionales qui accusent un fort rattrapage démographique sur la rive droite du fleuve Niger.

[13] En désignant ainsi les enfants d’un même père (sous-entendu de mères différentes), le terme exprime en Bambara une émulation éventuellement agressive. Il se démarque des valeurs de solidarité et de tendresse auxquelles renvoie le terme complémentaire de badenya : le fait d’être né d’une même mère. La société Sonrhaï du Nord malien n’échappe pas à la distinction, même si elle valorise peut-être plus que d’autres la responsabilité de l’aîné des garçons dans la suite de leur père.

[14] La réserve découle du côté des pères d’exceptions emblématiques des mutations historiques de la première moitié du 20ème siècle : quand ego se trouve encore stigmatisé par un statut de descendant d’esclave, privé d’attaches foncières ou de repère territorial majeur ; quand ego naît de la circulation ouest-africaine de tirailleurs sénégalais après la Première Guerre mondiale.

[15] « Lorsque je gagnais, j’ai hébergé beaucoup d’élèves. Aujourd’hui leur appui compte beaucoup pour ma famille, ça et le petit commerce de ma femme. »

[16] « Moi depuis à l’âge de 16 ans que je suis venu à Bamako, c’est une promesse que j’ai fait entre moi et Dieu. Depuis 56, c’est moi qui paye les impôts de ma famille. Ils sont au village. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, jusqu’à présent ceux qui ont le devoir de payer l’impôt. (…) J’ai élevé beaucoup de gens à Bamako parce que c’est quelque chose que j’ai hérité chez nous. Dans ma famille paternelle, y avait beaucoup des étrangers qui viennent chez nous. Si on mange sur le même plat, des fois on se met debout même pour manger, tellement qu’il y a de monde autour du plat. (…) Mais faire le logeur comme ça, mes enfants ne seront pas capables de faire la même chose. Non ! »

[17] « Je suis allé pour chercher du boulot direct en me cachant. Si mon père le sait il est pas d’accord que je parte : je suis l’aîné de ma mère. C’est quand je commençais à gagner, j’envoie l’argent pour acheter des animaux, payer l’impôt : là il me dit de rester à Bamako. » Mais ce ne sont pas les aînés seulement qui se retrouvent bloqués par les responsabilités agraires, ou dont les navettes migratoires ne constitueront qu’une aventure de jeunesse ; les derniers-nés d’une mère aussi peuvent apparaître retardés dans leur projet de se former et de s’émanciper à l’extérieur, quand les autres sont déjà partis.

[18] Les premiers entretiennent la circulation des enfants : « Mes sœurs, mes frères m’ont demandé que j’envoie des enfants chez eux. J’ai refusé parce que c’est moi qui ai eu la chance de travailler avec les Blancs et de venir faire ici mon travail de cuisinier. J’ai élevé leurs enfants, dix au total, depuis l’enfance jusqu’à leur mariage, parce qu’eux ils n’ont pas les moyens. Je suis le seul à Bamako. ». Les obligations à l’égard des seconds sont succinctes : « Ces frères là y a pas un enfant de eux qui est élevé chez moi, et mes enfants n’ont pas été élevés chez eux. C’est seulement des visites. »

[19] Cette pratique « d’indemnisation » familiale concerne des filles entre 10 et 31 ans à l’enquête. Le confiage s’adresse aux sœurs d’ego et à quelques mères divorcées.

[20] OUÉDRAOGO D., PICHÉ V. (dir.), 1995, L’insertion urbaine à Bamako, Paris, Karthala.

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION DANS LES PAYS DU SUD

Famille, conditions de vie, solidarités publiques et privées... État des lieux et perspectives

ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL DE MEKNÈS

Maroc 17-19 mars 2011